(حين تنطق الرواية بلغة المطرقة.. وتكتب التأريخ من هامشه)

الماركسية بين الفكر والأدب.. وآنعكاساتها على الرواية العالمية

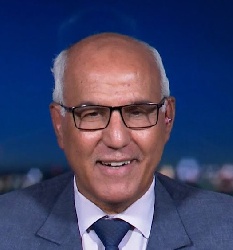

عصام البرّام

في كل رواية عظيمة، صوت خفيّ ينبض تحت السطور، ليس هو صوت الكاتب وحده، بل صدى التأريخ، ووشوشة الشوارع، وأنين الطبقات المنسية. هناك، حيث تلتقي الكلمة بالحياة، وحيث يصبح الحبر أداة مقاومة، تسللت الماركسية الى الأدب، لا كضيف عابر، بل كمحرك عميق للأسئلة الكبرى: من يملك؟ من يُستغل؟ ومن يُقصي من الحكاية؟ في عالم يتأرجح بين القصور والخرائب، وجدت الرواية في الفكر الماركسي مرآة تُظهر التفاوت، وسلاحاً رمزياً يُفكك البنى، ويعيد للإنسان أسمه الضائع في سوق العمل والسلطة. فمنذ ان طرح كارل ماركس وفريدريك إنجلز نظريتهما حول الاقتصاد والسياسة والمجتمع، تحوّل الفكر الماركسي من منظومة فلسفية – إقتصادية الى تيار ثقافي شامل، ترك بصماته في الفن، والمسرح، والسينما، وبالأخص الرواية. إن الرواية بوصفها الفن الأدبي الأكثر التصاقاً بحياة الإنسان اليومية وتحولاته التأريخية، وجدت في الماركسية أداة فكرية لتحليل البُنى الاجتماعية وكشف علاقات السلطة والهيمنة. ومع تطور الأدب العالمي، تفاعلت الماركسية مع تيارات أدبية وفكرية متعددة، فتارةً تظهر كأداة تحليلية صارمة، وتارة كخلفية أيديولوجية، وتارة كتيار فني قائم بذاته. إذاً، ليست الماركسية، مجرد نظرية إقتصادية تقتصر على معامل الفحم أو مكاتب المال، بل هي عدسة أدبية بآمتياز، تكشف ما وراء الجُمل والديكورات السردية، تكشف الإنسان.

ومن هنا تبدأ الحكاية. منذ أن ظهرت الماركسية في القرن التاسع عشر، وهي لا تُعدّ مجرد نظرية سياسية أو أقتصادية فحسب، بل أمتدت لتُشكّل أداة تحليل إجتماعي وفلسفي أثرت بعمق في الحقول الثقافية والفنية، وعلى رأسها الأدب، وتحديداً الرواية. فقد وجد الكتّاب والنقاد في الفكر الماركسي منظوراً جديداً لتحليل الصراعات الاجتماعية، وفهم البنية الطبقية، وسبر أغوار العلاقة بين الفرد والمجتمع، وبين السلطة والمقاومة.

أدرك الكتّاب أن الرواية وسيلة فعّالة لتجسيد التناقضات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدّث عنها كارل ماركس. ومع تفجّر الوعي الطبقي في المجتمعات الأوربية والعالمية، تحوّلت الرواية الى منبر سياسي وفكري يُعبّر عن نضال الطبقات المهمّشة، إذ لم تعد الرواية حكراً على الحكاية الرومانسية أو السرد الترفيهي، بل أصبحت أداة نقد إجتماعي وتحريض سياسي.

أبرز الكتّاب المتأثرين بالفكر الماركسي

لقد برز في هذا لسياق عدد من الروائيين الذين إعتنقوا أو تأثروا بالفكر الماركسي، سواء بشكل مباشر أو من خلال تبنّي مفاهيمه التحليلية. إذ شهدت روسيا ولادة الكاتب مكسيم غوركي، فهو واحد من أكثر التجارب الادبية التزاماً بالماركسية، وأحد أبرز ممثلي الواقعية الاشتراكية، قدّم في أعماله مثل رواية (الأم) صورة درامية للصراع الطبقي والبؤس الاجتماعي، حيث تتحوّل الأم البسيطة (بطلة الرواية) الى مناضلة ثورية، كذلك، فالكاتب لم يُصوّر فقط بؤس العمال، بل طوّر صورة المناضل الثوري كأيقونة بطولية في رواية الأم. كذلك الحال الكاتب نيقولاي أوستروفسكي، الذي قام بترسيخ صورة البطل الاشتراكي الذي يضحي من أجل الجماعة. أما في أمريكا فكان الكاتب جون ستاينبك، وفي روايته الشهيرة (عناقيد الغضب)، حيث صوّر معاناة الفلاحين الأمريكيين في زمن الكساد الكبير، وقدّم تحليلاً طبقاً لما يحدث في المجتمع الأمريكي، وإن لم يكن ستاينبك ماركسياً بالإنتماء، لكنه قريب في التحليل. أما الكاتب الألماني برتولت بريخت، وهو من أشهر كتّاب المسرح أساساً، إلا أن تأثيره على الرواية واضح من خلال إشتغاله على تقنيات التغريب، والاشتباك الفكري مع القارئ، مستلهماً من المنظور الماركسي الشيء الكثير. كما نجد الكاتب خورخي أمادو من البرازيل الذي قدّم في أكثر رواياته، ملامح من النضال الطبقي في أمريكا اللاتينية، مستخدماً تقنيات السرد الواقعي واللغة الشعبية في فضح الظلم الاجتماعي. ناهيك عن الكاتب البريطاني جورج أورويل، فرغم نقده للإستبداد الستاليني في رواية مزرعة الحيوان و رواية 1948 ، فأن أورويل ظلّ منحازاً لقيم العدالة والمساواة، متأثراً بالفكر الاشتراكي اليساري الذي يتقاطع مع الماركسية. فهو لم يتخذ الطابع الدعائي أو العقائدي، بل جاء ناقداً كما في رواياته، التي أنتقد فيها الشمولية الستالينية، إلا إنه حافظ على نزعة إشتراكية إنسانية قوية، وأيضاً في رواية 1948، حيث يتجلى صراع السلطة والثقافة وآحتكار الحقيقة، كأمتداد لتحليلات ماركس حول السيطرة على أدوات الإنتاج، لكن في بُعدها الرمزي الأعمق (إنتاج الوعي).

فيما أفضل من عبّر عن القلق الوجودي الناتج عن تغوّل السلطة، الكاتب فرانز كافكا، ألماني الاصل نمساوي المولد وعاش في مدينة براغ، فهو وإن لم يكن ماركسياً، إلا إن قراءته للماركسية أضحت من أهم مداخل تحليل أعماله ونتاجه الإبداعي.

أما الرواية اللاتينية تتميز بآندماج الماركسية مع روح محلية، تمزج الأسطورة بالتأريخ والنضال الطبقي، كما يظهر في أعمال غابرييل غارسيا ماركيز و إدواردو غاليانو، وخورخي أمادو، الذي ألتقط هذا الاخير، النضال من الشارع والمزارع، وخلق شخصيات من هامش المجتمع، لكنها تحمل جوهر المقاومة، وفي ظل أزمات الليبرالية الجديدة، وآزدياد التفاوت الطبقي عالمياً، برزت روايات تُعيد طرح الأسئلة الماركسية حول الإستغلال، والهُوية، والعمل، والسلطة، كما هو الحال في رواية (الأشياء تتداعى) لتشنوا أتشيبي، التي تتناول الأستعمار والرأسمالية على البُنى التقليدية. أما رواية (العالم السفلي) لدون ديليلو، التي تفضح الأستهلاك، والحرب الباردة، والإعلام كأدوات هيمنة عالمية. أما أعمال الكاتبين كظو إيششغورو و أرونداتي، فهما يقدمان الصراع الطبقي عبر سردية الفرد المعزول أو المقموع.

الماركسية والنقد الأدبي

ظهر النقد الماركسي كمحاولة لفهم النص الأدبي لا بوصفه بناءً جمالياً معزولاً، بل كنتيجة لسياق إقتصادي- إجتماعي، وقد برز في هذا الإطار: الكاتب ريمون ويليامز، الذي إشتغل على البنية الثقافية ووسع المفهوم الماركسي ليشمل الثقافة الشعبية. في حين الكاتب تيري إيغلتون، أعاد إحياء النقد الماركسي في العقود الأخيرة عبر تقاطعه مع دراسات ما بعد الكولونيالية، والنسوية، والبيئية، لتصبح الرواية أداة لفهم ليس فقط الطبقات، بل علاقات الإستعمار، والصراع الطبقي، والطبيعة، في سياق الرأسمالية العالمية. ولعل أحد أهم مفاتيح العلاقة بين الماركسية والرواية هو أن كلاهما يتعامل مع الواقع ، لكن من زاويتين مختلفتين، فالماركسية تحلله، والرواية تُعيد تشكيله. وحين تتقاطع الرواية مع الماركسية، فأنها لا تكتفي بالسرد، بل تُصبح حقلاً لصياغة أسئلة كبرى حول الطبقات، والاستغلال، والتأريخ، والتغيير. هذه الوشائج أفرزت ما يسمى بالواقعية الاشتراكية التي دعمتها الانظمة الشيوعية، وخصوصاً الأتحاد السوفيتي السابق، ودول أخرى في آسيا، كمنهج فني يلتزم بمناصرة الطبقة العاملة، ويصوّر النضال ضد الرأسمالية كقضية أخلاقية وإنسانية.

إذ لم يقتصر الأثر على الكتّاب، بل أمتد الى منظومة النقد الأدبي، فقد ظهر النقد الماركسي كمنهج يستند الى أدوات علم الاجتماع وجدلية التأريخ، لفهم النصوص الأدبية، وقراءة تمثيلها للبُنى الاقتصادية والسلطوية. وقدّم نقاد أمثال جورج لوكاش وتيري إيغلتون، رؤى معمّقة لفهم الرواية بوصفها إنعكاساً للبنية الطبقية أو ما يسميه كارل ماركس (البنية التحتية) للمجتمع. فجورج لوكاش على سبيل المثال، رأى في الرواية الواقعية الوسيلة المثلى لتصوير التأريخ المتجسد، كما ركّز على الرواية التأريخية، ورأى أن الأديب العظيم هو من يستطيع تصوير التوتر بين الفرد والمجتمع، مستشهداً بأعمال بلزاك وتولستوي. بينما دعا إيغلتون الى تفكيك النصوص الأدبية من خلال عدسة الصراع الطبقي وموقع الأديب داخل بنية الإنتاج الثقافي. كما قدّم رؤية نقدية حديثة للماركسية، مؤكداً على أن الأدب ليس بريئاً، بل يُعيد إنتاج الأيديولوجيا.

أثر الماركسية في الرواية العالمية والرواية العربية

لا يزال أثر الماركسية حاضراً في الأدب المعاصر، وإن أخذ أشكالاً أكثر مرونة وحداثة. فالروايات التي تتناول قضايا الهجرة، والتمييز العرقي، والبطالة، وتغيرات السوق الرأسمالية، كثيراً ما تستند (ولو ضمنياً) الى أُسس ماركسية في التحليل. فهذه الروايات تشير الى إختلالات في النظام العالمي، والى عودة مفاهيم العدالة الطبقية الى الواجهة في ظل أزمة الليبرالية الجديدة، في خضم الصراعات التي تجتاح عالمنا الحديث والمعاصر، وما تفرزه الحضارة الجديدة من تقدم تكنولوجي عالي الدقة، الذي يؤدي بدوره من إنعكاسات سلباً أو إيجاباً على حركة الفرد والمجتمع والاقتصاد وصراع الأجيال اللاحقة، وما سيلحقها من صراع مع السلطة.

كما لا يمكن تجاهل تأثير الماركسية على الرواية العربية، حيث لعبت دوراً مهماً في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، في ظل صعود التيارات اليسارية والقومية، فظهرت أعمال روائية تُعالج قضايا الفقر، والفساد والسلطة، ومن أبرزها: رواية في رجال في الشمس ورواية ما تبقى لكم للكاتب غسان كنفاني، وهي تجسد لواقع الشتات والمقاومة. أما عبدالرحمن منيف، في رواية مدن الملح، التي تُعد نقداً لتحولات البُنى القبلية أمام الرأسمال النفطي، كذلك الحال مع الكاتب صنع الله إبراهيم في رواية اللجنة ورواية ذات، حيث يشتبك مع التأريخ الرسمي والبيروقراطية من منظور يساري، والقائمة تطول مع الكثير من الكتّاب.

ماركس لا يزال يكتب الرواية

تستمر الماركسية، في التأثير على الرواية، رغم تقلبات السياسة العالمية، سواء من خلال المضمون أو من خلال أدوات التحليل والنقد. فالرواية ، بوصفها أبنة عصرها، لا تنفك إذ تعكس الأزمات والتناقضات التي تحدّث عنها ماركس، كصراع الطبقات، والأغتراب، والهيمنة، وتحوّل الإنسان الى سلعة. إن الرواية الماركسية إن صح التعبير، ليست مجّرد أدب أيديولوجي، بل هي إبداع حيّ ينبض بأسئلة الحرية والعدالة والمعنى وحركة جدلية التأريخ. ولعل أهم ما قدمّته هو دفع الأدب ليكون أكثر جرأة وآرتباطاً بالناس.

لقد أثبت الفكر الماركسي عبر العقود، أنه ليس مجرد أداة للثورة، بل أيضاً عدسة نقدية لفهم الانسان والمجتمع من خلال الأدب. لقد حفّز الروائيين على مساءلة الواقع وكشف تناقضاته، وحرّك النقاد لتطوير أدوات تحليلية لفهم البُنى الاجتماعية في العمل الأدبي. وعلى الرغم من تحولات العالم السياسية، لا يزال الفكر الماركسي حياً في الرواية، يُنير زوايا المسكوت عنه، ويمنح صوتاً لمن لا صوت لهم.

621 زائراً يتعافى بعد تسرب كلور على طريق كربلاء

621 زائراً يتعافى بعد تسرب كلور على طريق كربلاء

بغداد تستدعي السفير البريطاني إحتجاجاً على موقف مثير للجدل

بغداد تستدعي السفير البريطاني إحتجاجاً على موقف مثير للجدل

أكاديميون يدعون إلى إيجاد خطاب إعلامي يعزّز التفاهم بين الشعوب

أكاديميون يدعون إلى إيجاد خطاب إعلامي يعزّز التفاهم بين الشعوب

الجاهلية بين المفهوم والواقع

الجاهلية بين المفهوم والواقع

البارزاني يرحب بإتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

البارزاني يرحب بإتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

إسرائيل بين الأمن والأمان

إسرائيل بين الأمن والأمان

طلاء أحمر بلون دماء غزة على مدخل مكتب شركة الطيران الإسرائيلية في باريس

طلاء أحمر بلون دماء غزة على مدخل مكتب شركة الطيران الإسرائيلية في باريس

وثيقة الإصلاح الجديدة تضع القطاع المصرفي على شفا الإنهيار

وثيقة الإصلاح الجديدة تضع القطاع المصرفي على شفا الإنهيار