مالك مسلماوي.. أصالة الحرف وتجريب القصيدة

محمد علي محيي الدين

تمثل تجربة الشاعر مالك مسلماوي نموذجًا لافتًا في مشهد الشعر العراقي الحديث، إذ تتضافر في منجزه الشعري والنقدي عناصر التجريب الفني، والوعي الثقافي، والتحول الجمالي. وُلِد الشاعر في ناحية المشخاب بمحافظة القادسية عام 1950، وتكوّنت بداياته التعليمية والثقافية في سياق اجتماعي ريفي تقليدي، انتقل لاحقًا إلى مدينة الحلة التي أصبحت حاضنته الثقافية وفضاءه الإبداعي.

تخرج من قسم اللغة العربية – كلية الآداب – جامعة بغداد سنة 1975، وعمل مدرسًا لسنوات طويلة، ثم نال درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعة الحرة، تخصصًا في اللغة والنقد الأدبي، ما أضفى على نصوصه بعدًا معرفيًا وتجريبيًا في آن واحد.

ينتمي مالك مسلماوي إلى جيلٍ من الشعراء الذين تجاوزوا الصيغ الشعرية التقليدية، وانخرطوا في أفق قصيدة النثر بوصفها فضاءً مفتوحًا للبوح والتأويل والانتهاك البنيوي للأنماط الموروثة. في مجموعاته الكثيرة، التي تربو على خمس عشرة مجموعة شعرية، تتجلى نزعة متمردة على النمط، تبحث عن القصيدة في هوامش اليومي، وفي فجوات اللغة، وفي ما يسميه النقاد بـ"جماليات القلق".

عناوين مجموعاته مثل "شاعر رديء"، "يوميات نعال"، "علبة فارغة في شارع الحمرا"، تمثل إعلانات صريحة عن اشتغاله على تفكيك بلاغة البطولة والذات المركزية، إذ يُقدِّم الشاعر ذاته بوصفها كائنًا هامشيًا مأزومًا، ويعكس في شعره حواريةً مع الواقع، لكن لا على نحو مباشر، بل من خلال ترميز كثيف ومجازات مركبة وسخرية وجودية.

ما يميز تجربة المسلماوي أنه لم يقف عند حدود الإنتاج الشعري، بل مارس النقد بوصفه فعلًا تفسيريًا وأداة تأويلية، تستبطن الشعر من داخله وتعيد قراءته وفق آليات تحليلية حداثية. في كتبه مثل "قصيدة النثر العراقية: العودة إلى الذات" و"تدجين اللغة الهاربة" و"جدل الاختلاف: اندحار الوعي وأزمة الذات"، نجد محاولة واعية لفهم تحولات الشعر العراقي، من خلال تتبّع البنية الأسلوبية، وتحليل آليات الخطاب، ومساءلة جدلية اللغة والهوية والذات.

ولعلّ هذا التوازي بين الإبداع والتنظير مكّن الشاعر من صياغة نص شعري لا يقوم على الانفعال وحده، بل يتأسس على معمار لغوي ومعرفي يتطلب قارئًا مؤهّلًا للتفاعل معه.

ويمكننا القول إنه يمثل امتدادًا لخطاب شعري حداثي بدأ مع الستينيات، لكنه لا يستعيد ذلك الخطاب بنسخته الأولى، بل يقدمه بصيغة أكثر تشتتًا، وأكثر تأملًا في أزمة المعنى وغربة الذات وتشظي اللغة. فهو لا يكتب من موقع اليقين، بل من موقع الالتباس، ولا يسعى إلى إنتاج الدهشة فقط، بل إلى توليد السؤال، وزعزعة سلطة الشكل والمحتوى.

إن شعره هو شعر تأمل في الخراب اليومي، واستنطاق للمهمل، واحتفاء بالشخصي العابر بوصفه تمثيلًا للكوني العميق. وهو، في هذا السياق، يُعدّ من الأصوات التي أنجزت مشروعًا شعريًا متكاملًا يتقاطع فيه الحس الجمالي مع البعد الفلسفي، ويتجاور فيه القلق الوجودي مع توتر اللغة، ويترسّخ فيه حضور الذات ككائن هشّ في مواجهة عالم مفكك.

ختاما فهو ليس شاعرًا تقليديًا ولا تجريبيًا بالمطلق، بل هو شاعر يحفر في اللغة بحثًا عن ذاته وذواتنا، ويكتب من موقع الالتباس ليصوغ نصوصًا شديدة التوتر والدلالة. وقد مكّنه هذا التوازن بين الرؤية الإبداعية والاشتغال النقدي من أن يكون حاضرًا وفاعلًا في المشهد الشعري العراقي المعاصر، بوصفه أحد أبرز كتّاب قصيدة النثر، الذين لم يفرطوا بالجوهر الشعري، بل أعادوا صياغته بما يليق بعصر مفتوح على الانكسار. ونختار من شعره (القصيدة الضائعة) لتحليلها وابراز خصائصها الفكرية والجمالية.

عنوان القصيدة يشير إلى فقدان الأصل، وغياب المرجع، وانهيار اليقين الشعري. القصيدة ليست فقط نصًا مفقودًا، بل هي تجربة ذاتية مشتتة تبحث عن تماسك داخل ذات تمزقها الأسئلة والمفارقات. وهي تنتمي إلى قصيدة النثر التأملية، وتتحرك في مناخ من القلق الوجودي والتشكيك المعرفي، وتُبنى على مناجاة بين الشاعر و"الإله"، الذي يتحول تدريجيًا إلى "الذات" و"اللا أحد". وهي بنية تنزاح من الخطاب الصوفي نحو خطاب وجودي معاصر.

وأبرز المحاور الكبرى للنص تتمثل في مفارقة المعلِّم واليتيم، "يا من علّمني كل شيء ، وتركَني وحيدًا في اللاشيء". فهو هنا يبدأ بمرثية للمعرفة، حيث التعليم لم ينتج خلاصًا، بل عزلة وجودية في فراغ رمزي (اللاشيء). المعرفة، بدل أن تكون نورًا، صارت عبئًا.

ويجد أن الشعر فعل خلاص ومحنة: "علّمني الشعر... كي لا أَحترق وأتلاشى". هنا تبرز الجدلية بين الشعر والاحتراق: الشعر ليس ترفًا ولا زينة، بل فعل نجاة روحي، وربما وهم نجاة. إنه شكل من أشكال الصراع مع العدم.

ويرى القراءة كعاهة وجودية: "اشفني من القراءة والكتابة... لأعود أميًا مثل قطتي". هنا ذروة في المفارقة الشعرية: الشاعر، الذي يعيش على اللغة، يرى فيها مصدر ألمه. اللغة فقدت قدرتها على إنقاذه، فتحوّلت إلى عائق أمام البراءة، وأمام تلقّي العالم بتلقائية. يتمنى أن يكون "قطًا" لا يعرف سوى المواء.

ورمزية القطة والأشياء الجامدة ترتسم خيالا في قوله: "أقرأ لها شعرًا... فتشيح بهدوئها عني". فالقطة تمثل الكائن الطبيعي غير الملوث بالوعي، الرافض للخطاب الرمزي، بما يرمز إلى رفض الكون غير البشري للمنجز الشعري. كما أن الجمادات (الأحجار التي يتعثر بها منذ صباه) تصبح شهودًا على العجز الشعري، بل على التاريخ الشخصي المعطل.

ونجد في هذه القصيدة تحولات أسلوبية وصوت الشعري: فالضمير الثاني (أنت) يتحوّل تدريجيًا إلى ضمير المتكلم (أنا)، مما يعكس حركة الانطواء. واستخدام التكرار (“علمني الشعر”) بوصفه لحنًا داخليًا يعمق الإلحاح والضياع. وتداخل الخطاب الصوفي بـ"جحيمية" حديثة: النار، النبذ، الحيرة، لغة القصيدة تجمع بين البساطة التعبيرية والعمق الفلسفي، وألفاظ تميل إلى التجريد: الشيء، اللاشيء، النار، الصحو، الجغرافيا، الحزن... فيما تستخدم المفردات الحسية ("يدي"، "لساني"، "قميصي") لنقل الإفلاس الوجودي الكامل، حتى أدوات التعبير خانته.

أما مسك الختام فيها فهو يوحي بكثير من الدلالات التي يمكن استجلائها: "علمني أن أكون شاعرًا... عاريًا .. من التاريخ.. والجغرافيا.. والحزن..." هذه الخاتمة تلخّص مشروع الشاعر الفني: التخلص من كل إرث، من كل سياق، من كل شعور، من أجل الوصول إلى شاعرية عارية، غير مثقلة بالماضي، ولا متورطة بالحزن. لكنه لا يصل، بل يظل "مبلّلًا بأخطائه" و"قصيدته الضائعة".

لذلك فإن "القصيدة الضائعة" هي مرآة قلقة لذات تبحث عن خلاص شعري روحي، لكنها تصطدم بجدار اللغة، وببرود العالم، وبتشظي المعنى. فهو هنا يكتب الشعر لا بوصفه صناعة، بل بوصفه سؤالًا وجوديًا فادحًا، متجردًا من كل مظاهر التجميل والتزويق، ومشبَعًا بألم المعرفة واحتراق الدلالة.

الشاعر مالك مسلماوي

كامل الدليمي.. رجلٌ عبرَ الحياة بين القصيدة والقلق

كامل الدليمي.. رجلٌ عبرَ الحياة بين القصيدة والقلق

خطاط سعودي يعمّق مفاهيم بلاده بالحرف العربي

خطاط سعودي يعمّق مفاهيم بلاده بالحرف العربي

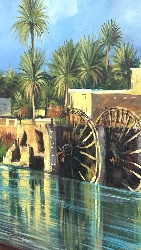

أصالة وحضارة في معرض يحتفي بالتراث الأنباري

أصالة وحضارة في معرض يحتفي بالتراث الأنباري

القصيدة دون شعرٍ كثير تمثيلات الخيال السريالي في تجربة صلاح فائق

القصيدة دون شعرٍ كثير تمثيلات الخيال السريالي في تجربة صلاح فائق

علي لفتة سعيد.. الشاعر الذي لا يغادر شعبه، والرائي الذي يسكنه الحرف

علي لفتة سعيد.. الشاعر الذي لا يغادر شعبه، والرائي الذي يسكنه الحرف

النَّصُّ المُستَشْرفُ.. قراءاتْ بلاغيَّة نقديّة في تحولاتِ القصيدة المعاصرةِ

النَّصُّ المُستَشْرفُ.. قراءاتْ بلاغيَّة نقديّة في تحولاتِ القصيدة المعاصرةِ

حين تحترق القصيدة بنار الحب.. علي الشباني ومرآة الخيبة

حين تحترق القصيدة بنار الحب.. علي الشباني ومرآة الخيبة

هلال الشيخ علي.. حين تهمس القصيدةُ باسم الأرض

هلال الشيخ علي.. حين تهمس القصيدةُ باسم الأرض