الهوّية الجِينية مستقبل يتجاوز النسب التقليدي

منتصر صباح الحسناوي

في اللحظة التي ننظرُ فيها في المرآة، نرى وجهاً يشبه آباءنا وأمهاتنا، نرى لونَ بشرةٍ، عيوناً، ملامحاً، قامةً، كلّها تقول شيئاً عنا.

هذا الوجهُ هو بطاقةُ دخولناِ الأولى إلى العالم، هو ما يضعنُا في عيون الآخرين ضمنَ جماعةٍ معينة، عرقٍ معين، أو نسبٍ تقليديٍ ينتقلُ منذ قرونٍ عبرَ الأجيال، هذه هي الهوية الثابتة، التي تعتمدُ على المورفولوجيا البشرية وما تحملهُ الجِينات من صفاتٍ موروثة، غيرَ أن القصة، كما تظهرُ اليومَ بوضوحٍ أكبرَ من أيِ وقتٍ مضى، أعمقُ من ذلك بكثير.

هويةً أوليّة

الجِينات التي تحملُ شكلنَا ولوننَا وشيفرةَ صحتِنا ليست سوى بداية الحكاية، إنها تمنحُنا هويةً أوليّة، ثابتةً نسبياً، لكنها لا تُحدد بالضرورة مَن نكون في النهاية ولا تُحدد وحدُها إلى أين ننتمي. كثيرون خاضوا تجربةَ اختباراتِ الحمضِ النووي ليكتشفوا أن دماءَهم مختلطة بقدرٍ لم يتوقعوه: شخصٌ يظنُّ نفسه «نقياً» في انتمائه لعشيرةٍ أو قوميةٍ يجدُ أصولاً تعود إلى أماكنَ بعيدةٍ عنه، إلى شعوبٍ لم يتخيّل أن تربطه بها رابطة، الجِينات بهذا المعنى تفضحُ وهمَ النسبِ النقي وتكشفُ أننا أبناءُ اختلاطٍ مستمر، نتاجُ آلافِ السنين من الهجرات والتزاوج والصراعات والمصالحات.

ولكن، رغم ثبات هذه البنية الجِينية والمورفولوجية، ثمَّة بعداً آخر للهوية يبدو أكثرَ سيولة: هو ما نكتسبهُ من البيئة والثقافة، من اللغة التي ننطقُ بها، من القيّم التي نعيش عليها، من الدّين أو الفلسفة التي نعتنقها، من الأرض التي نأكلُ خُبزها ونشربُ ماءها.

قد يولدُ توأمان بجيناتٍ متطابقة، لكن إذا نشأ كلُّ واحدٍ منهما في بيئة مختلفة، خرجا إلى العالم بهويتين مختلفتين تماماً. فقد يكوِّن الأول إحساسه بذاته على أنه أوروبي مسيحي يعيش في مدينة صناعية، بينما يجد الآخر نفسه عربياً مسلماً في بلدة صغيرة، رغم أن لهما نفس الجِينات ونفس الوجه تقريباً.

الهوية المَرِنة إذن هي ما تمنحنا حرية أن نعيد تعريف أنفسنا، أن نتجاوز الإطار الضيّق للنَسب الأبوي التقليدي، أن نصغي إلى أصواتِ أسلافنا جميعاً لا إلى صوتِ فرعٍ واحدٍ فقط من شجرة العائلة، حين ندركُ أن جيناتنا نفسها تحملُ بصماتِ أسلافٍ من شعوبٍ متعددة، وأن ثقافتنا مكتسبة وليست مفروضة بالكامل، يخفّ وقع الانتماءات الحصرية، ويصبح ممكناً أن نرى أنفسنا كأفرادٍ في عائلةٍ إنسانية أكبر، لا كسلالة مغلقةٍ على نفسها.

إن المستقبل يبدو مُرشحاً لأن يكسر أكثر فأكثر هذا التصور الجامد للنسب والهوية.

إن التكنولوجيا اليوم تتيحُ لأي إنسانٍ أن يعرف أصوله البيولوجية بدقة، لتكشفَ له أنه ليس «ابن فلان فقط»، بل ابن هذا الكوكب كلّه. هذا الوعي قد يضعف التمسك بالأوهام القديمة عن نقاء النسب، وقد يشجع على فهمٍ أكثر إنصافاً للهويات المركّبة التي يعيشها الناس في زمن العولمة والهجرة والاختلاط.

تعامل مجتمع

غير أن هذه الإمكانية لا تعني أن الهوية الجِينية ستفقد معناها كلياً. سيبقى للجينات دورٌ في تكويننا، سيبقى لمورفولوجيتنا أثر على كيفية تعامل المجتمع معنا، لكن هذا الدور سيكون مجرّد جزءٍ من الهوية، لا كلها، ما نصنعه بأنفسنا، بالقرارات التي نتخذها، بالثقافات التي نتبناها، بما نمنحه لأولادنا من قيّم وحكايات، سيكون هو الجزء الأوسع، الأكثر مرونة وحياة.

الهوية إذن ليست واحدة ولا ثابتة وإنما هي نسيج معقد من خيوط جٍينية ثابتة وخيوط ثقافية مَرنة. وإذا كان الماضي قد جعل من النسبِ الأبوي هويةً كاملة، فإن المستقبل يبدو وكأنه يدعونا إلى تجاوز هذا النسب التقليدي لنرى أنفسنا على حقيقتنا: مزيجاً بديعاً من الثابت والمتحرك، من الوراثي والمكتسب، من المحلي والعالمي في هذا الإدراك تكمنُ فرصةٌ جديدة لنكون أكثر إنصافاً لأنفسنا وللآخرين، وأقل خضوعاً للأوهام التي فرّقت البشر طويلاً.

لا شيء يمنع أن نحتفظ بجمال أسمائنا القديمة، واحترام جذورنا ومورثاتنا، لكن دون أن نسمح لها أن تصبح جدراناً تعزلنا عن بقية العالم، فكما أن الجـــــــــينات تعرف أنها تنتمي إلى الكائنِ البشري ككل، يمكن لهوياتنا نحن أيضاً أن تعـــــــــــــرف الطريق إلى بعضها، وأن تتـــــــــــجاوز النسب التقليدي لتلتقي في إنسانية واحدة.

مستقبل التعليم وتحديات التعلم المدمج

مستقبل التعليم وتحديات التعلم المدمج

مجموعة عمل تطوير المدرّبين تبحث مسار النجاح المستقبلي في الإتحاد الآسيوي

مجموعة عمل تطوير المدرّبين تبحث مسار النجاح المستقبلي في الإتحاد الآسيوي

الهوّية وأدب المنفى

الهوّية وأدب المنفى

تطبيق مبادرة الحوكمة لخلق مستقبل عالمي مشرق

تطبيق مبادرة الحوكمة لخلق مستقبل عالمي مشرق

العراق بين ضغوط التطبيع وإرادة الصمود.. دروس الماضي ورهانات المستقبل

العراق بين ضغوط التطبيع وإرادة الصمود.. دروس الماضي ورهانات المستقبل

تحدّيات تاريخية ومستقبلية.. المياه والتغير المناخي والأمن الغذائي

تحدّيات تاريخية ومستقبلية.. المياه والتغير المناخي والأمن الغذائي

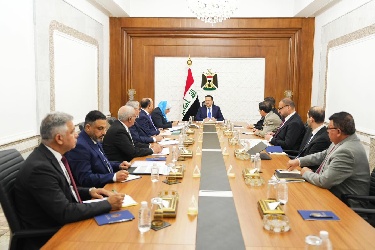

مجلس الوزراء يتجاوز الروتين لإنقاذ المشاريع المتوقّفة ويدعم الإستثمار

مجلس الوزراء يتجاوز الروتين لإنقاذ المشاريع المتوقّفة ويدعم الإستثمار

بلان: الواعدون هم حكام المستقبل ونتمنى لهم مسيرة ناجحة

بلان: الواعدون هم حكام المستقبل ونتمنى لهم مسيرة ناجحة