(سجونُ العقل الفالوسي)

كولاج تأويل كتاب (نزيلات هاديس) للشاعرة ابتهال بليبل.

علي شبيب ورد

الآخر الذي (أمامك/ خلفك/ يمينك/ يسارك/ أعلى أو أدنى منك) تجده أينما حللتُ وعلى الدوام، كونهُ شريكك في كلّ شيء، وهذا حقه الوجودي ولا اعتراضَ عليه. فأنتما نصفانِ لتفاحةٍ واحدة، أنتَ آخَرُهُ وهو آخَرُك، لكنَّ جوهرَ وجودِكُما الإنساني، يعتمد على طبيعة علاقتِكما. والتي تفرضُ سلوكا سويّا متبادلا، قائما على الحبِّ والاحترام، وما من سبيل آخر سواه، لتحقيقِ عيشٍ رغيدٍ وآمنٍ. فالذات البشرية وعبر هذا التفاعل المتوازن بينها وبين الآخر، تثبت قيمة وجودها، وتلعب دورا فاعلا في البناء الاجتماعي وعلى كل الجوانب. لأنَّ (الحب كالوعي لا يتحققُ إلّا بالتَآخُرِ، والتَآخُرُ تَآخٍ وتفاعلٌ. هو الطريق الوحيد للمحبةِ والسلام، والوسيلة الوحيدة لمعرفة الذات وبنائها. فتآخروا يا معشرَ الناس. ثقوا بآخَرِكم تحصلُ ذاتُكم على الثّقة بقيمتها)1.

والتَّأخُرُ المشترك بين الذات (الأنثى/ الذكر) وبين سواها، عادة ما تربكه عراقيل تحرفه صوبَ مسالك تضاريسها وعرةٌ وشاقّة، جراء تطرف أحدِهما على الآخر. والعودة الى سِفر العلاقة بينهما، يتبيّن لنا على الأغلبِ مدى طغيانِ تطرفِ وتنمّرِ الذكورِ على الأناث، فكرا وسلوكا. وذلك جرّاء تسلّط النسق القَبَلي المتوارثِ عبر الأزمنة، والقائمِ على الانصياع الطبقي الأعمى، من القاعدة وحتى قمة هرم العبودية المقيت. فلا وجودَ لفهمٍ مشتركٍ لآخَرِيَّةٍ مجتمعيةٍ إيجابيةٍ، قائمةٍ على الاعتراف بالآخَرِ مهما كان جنسُه ونوعُه ودورُه وتأثيرُه ومستواهُ الطبقي والفكري والعلمي. وما يظهر للعيان هو غموضٌ والتباسٌ وعتمةٌ، نتيجة هيمنةِ الذكورِ على الأناث، وذلك عبر سلب حُرِّيَّتِهنَّ بأساليبَ مستمدةٍ من شريعةِ الغاب، حيث سيادةُ الافتراسِ، فلا بقاءَ إلّا للوحش الأقوى.

وهذا الاختلاف البايولوجي بين جنسي النساءِ والرجال، وبتعاقب الأجيال، جرى سحبه الى المجتمع، ليسود التمييز بينهما اجتماعيا على كل المستويات، حيث غياب المساواة في الحقوق والواجبات. مما أدّى الى ظهور حركات نسوية فرضت وجودها، وتواصلَ نشاط أنصار النسوية الذين أخذوا يطرحون مصطلح (gender) جندر (كي لا يتمّ التغاضي عن الجانب الاجتماعي للاختلاف الجنسي. حين يُعتَبَرُ الفرقُ بين الكائن البشري الذكر والكائن البشري الأنثى فرقا في <الجندر> [النوع الاجتماعي] قدْ يُظَنُّ أنه بالمقدور تفسيرهُ بيولوجيا)2. وبعد ما ذهبنا إليهِ أعلاه، نعمد الى مَدِّ مجسّاتِ إجرائنا الفاحص لكتاب (نزيلاتُ هاديس) للشاعرة ابتهال بليبل/ الصادر عن منشورات أحمد المالكي/ ط1/ بغداد 2020، والذي يتضمّنُ أربعة كولاجات تأويل، يتبعها استدراك، ثمَّ ملحقٌ رؤيوي. وكما يلي:

سيميائية المتن الشعري/ كولاج تأويل أول:

يتشكَّلُ المتن الشعري الماثل من عدة أجزاء، تبدأ بتقديمٍ تمهيدي (قبيل الدخول الى هاديس) يتناول حرمان الأنوثة من حريّتها في كسر قيود طغيان الذكورة. ويغور عميقا في هذه المعضلة الإنسانية، التي كُتبَ من أجلها النصُّ. ويليه خمسة عشر ترجلا على ضفاف ذبولٍ، كمنصّاتِ ولوجِ للنصوص. ثم أخيرا (الخروج من هاديس) والذي نَصُّ على أن (لا خروجَ.. هناك محاولاتٌ.. وأحلامٌ.. وشعرٌ) وهذه النهاية أربكت أفق التلقي، كونها تشي الى مواصلةٍ للشعر، ومحاولاتٍ مستمرةٍ للخروج من ذكوريةِ الوجودِ الأنثوي. إن تجزِئَةَ المتنِ الشعري بهكذا سياق، تمنح المتلقي فرصةَ مواجهةِ نصٍّ غير رتيب، بل متنوع في بنائه السيميائي ومن ثمَّ الدلالي، كي نتفاعل معه دون ملل.

العنوان/ كولاج تأويل ثانٍ:

العنوان بِنْيَةٌ سيميائيةٌ تُخْفي تحتها بِنى متنوعة في ايحاءاتها الدلالية، فعنوان نص (نزيلات هاديس) يحيلنا الى الإله <هاديس> ملك العالم السفلي في الأساطير اليونانية. فالنزيلات هنا قُدِّرَ لهنَّ العيش في عالم الانحطاط والذل الاحتقار، من قبل النسق الاجتماعي المتوارث منذ القِدَم. وذلك لأن الاختلاف البيولوجي (الجنسي) تحول بتقادم الزمن الى اختلاف اجتماعي، ثمَّ الى طغيان الرجل على المرأة في كل شيء. أما عناوين المتن عموما، فلا تخلو من أيقونيةٍ رمزيةٍ ذات ايحاءاتٍ دلالية متعددة، فمثلا عنوان (لوحة كريستيان) يحيلنا الى لوحات الفنان (كريستيان فان كوينبيغ) وعنوان (تستوستيرون) الى الهرمون المؤثر في نمو الأنسجة التناسلية الذكرية. وعنوان (فرجينيا ولف) الى مأساة انتحار الروائية اللندنية المعروفة، جراء الاضطهاد 1941.

الصورة الشعرية/ كولاج تأويل ثالث:

الصورة الشعرية، تمنح منظومة بثِّ النصَّ، خصوبةً جماليةً، خلال اتصالِهِ مع المتلقي، وتغريه على التواصل القرائي، ومن ثم كتابة نصوص التأويل المحتملة. فهذا الترجّل مثلا: (الحياة مملة.. فارغة وسريعة كصلاة في جنازة ميت، وباردة كأحضان قتلة) يصوّرُ لنا الحياة عبر لقطاتٍ منتقاةٍ بعدسةٍ شعريةٍ، فيمزجها مونتير المخيلة لإنتاج سيناريو مكثّفٍ عن مللِها وفراغِها وسرعتِها كجنازة، وبرودتِها كأحضان قتلة. بينما هذا النص: (نحن البضائع، التي لفرطِ خفتِها ورخصِها/ تُرمى عندما يتعطل القارب/ أو يتهرأ شراع العبيد) يأخذنا الى أن النساء، و-لفداحة جبروت النسق الاجتماعي- تُعامَلُ كما تُعامل الأشياء الرخيصة والزائدة عن الحاجة، التي ترمى للماء، عند عطلِ قاربٍ أو تمزّقِ شراعٍ. ولا تخلو النصوص، من هكذا صُورٍ مُدهشَةٍ وصادمة للمتلقي.

إيكزوتيكية الجسد/ كولاج تأويل رابع:

الإيكزوتيكيّة (هي طريقةٌ محدّدةٌ لفهم استغلال الإيروتيكيّة؛ هي تختزل الإيروتيكيّة في مساحةٍ لتحريف تمثيل السّمراوات والتّمييز ضدّهنَّ. وسواء انبثقت الإيكزوتيكيّة عن الديناميّات الداخليّة للقوّة أو عن استئثاراتٍ أجنبيّةٍ، فإنّها تُعزّز السّياسات الاستهلاكية والأصوليّة في مناطق الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا)3. وهذا يؤكّدُ ما ذهبت أليهِ الشاعرة في مقدمة الكتاب، بقولها (الحرمان من الحرية -الأداة التأديبية- هو أيضاً أداة للهيمنة على جسدي وحبسه في الهامش <الإيكزوتيكيّة> لفهم استغلال السلطة..) فالسلطات بكل تنويعاتها الاحتكارية، تشوه إنسانية الجسد عبر التركيز على الإثارة والممارسة الأيروتيكية، واختزال شخصية المرأة اجتماعيا، بالفرق البايولوجي فقط. بهدف دفعها الى الظل والانحسار والتبعية للرجل، ضمن قطبية المركز والهامش.

استدراك:

بعد اجرائنا الفاحص أعلاه، ولغرضِ اكتمال جدواه، نحاول الوقوف عند أهم تقنيات الكتابة الشعرية في هذا الكتاب وذلك بإشارات سريعة، وكما يلي:

- توفرت النصوص على لغة شعرية لا تخلو من ايجاز وتشفير ورمزية، وكل ما يفرض على القارئ، حسنَ قراءةٍ، ومن ثَمَّ انتاج نصوص التأويل الممكنة.

- أغلب النصوص أفادت من بِنية التناص وذلك عبر تداخل عناصرها الداخلية أو عبر الانفتاح على المجاورات الأدبية وغير الأدبية.

- عمدت الشاعرة الى الإفادة من الطاقة الايحائية الحرة للجملة النثرية، عبر بِنى سيميائية تضمر بنى دلالية ضمن مسارب (أفقية وعمودية) ذات خصوبة مثيرة في بثِّها الاتصالي مع المتلقي.

- نصوص الترجل على ضفاف الذبول، التي تمهد للنصوص الشعرية، ابتعدت عن المباشرة، أو الوقوع في فخ صرامة اللغة الفلسفية، بل نافست النصوص الشعرية في جماليات حضورها.

- النصوص عبّرتْ عن الأنثى خير تعبير، كونها دُوّنتْ وفقَ رؤيةٍ ساميةٍ، وهدفٍ نبيلٍ، وبجرأةٍ لافتةٍ، تضمّنَتْ ممارساتٍ، وأعضاء تناسل، وتقمَّص أدوارَ نساءٍ عدة. كما أنها تدعو القارئ الى الانتباه الى ما بين وخلف، الكلمات والجمل والمقاطع.

- المكان في النصوص الماثلة للفحص، مُتَخَيَّلٌ، ومتعدد الملامح، وايحائيّ حسب الحالة التعبيرية للجملة والمقطع، ووفق منطق المخيلة الشعرية.

- الزمان في النص ليس تتابعيا، بل يحركه منطق المشهد الشعري، وحركة المشاهد يحكمها مرجلُ مخيلةِ الشاعرة، التي نضجت بالمران والثقافة وطول التجربة.

- النصوص كُتِبَتْ، بعد عمق تواصلٍ مع الثقافة والفلسفة النسوية، لذا تميزت برؤيةٍ إنسانيةٍ ذات بعدٍ فلسفيٍّ، دون الابتعاد عن الأسلوب الشعري وأنساقِه الجمالية.

ملحق رؤيوي:

تناول الكتاب معاناة المرأة من أزمتي وجودها (كإنسانٍ، وكأنثى) الأولى تتمثل بما يعانيه الإنسان عموما، من أزمة وجود على كل المستويات. والثانية تتمثل بأزمة الأنوثة في مجتمعٍ يتنمّرُ فيه الرجل على المرأة. هذا التّنمّر والطغيان، هو نتيجة لشعوره (بالمركزية الفالوسية) وبالمقابل تشعر المرأة بالهامشية، وهذا ما أدى الى رسوخ نظرتها الدونية الى خصوصيّتها البايولوجية. وقد (أكّدَ التحليل النفسي الفرويدي ذو المركزية الفالوسية أنَّ النساء، وبشكل طبيعي ينظرْنَ الى أعضائهنَّ التناسلية نظرةً دونية تزامنا مع الزعم الذي يؤكِّد قوة المذكر وسلبية المؤنث، وهو ما يمثّل الشكل الطبيعي للحياة الجنسية)4. لقد واجهنا نصوصا كشفت عن كوارث لا إنسانية، ضد نصف المجتمعِ الأجمل، كما أنها عبرت عن شعرية الجسد، التي تكمن في جمال نشاطه ولذّة إغوائه.

إنَّ كتاب (نزيلات هاديس) برهن لنا أن الشاعرة (ابتهال بليبل) تكتب شعرا مثمرا في أدائه الاتصالي، لتوفّرها على خزينٍ ثقافيٍّ، ورؤيةٍ فلسفية، ومرانٍ كتابي، ونُضجِ تجربةٍ، ونباهةِ مخيلةٍ. فالمفردات والتراكيب والجمل والمقاطعُ، تتآلف جميعها، لتشكيل نسيج نصّي متوهج، يواجه ذائقة المتلقي بأسئلة تتطلب أجوبة، وبانزياحاتٍ نسقيةٍ جريئةٍ متمرّدةٍ على المُتعارف. (سترى../ المومِسَ التي تورَّطَتْ يوماً ما، وأخذتْ إجازةً مِن قتلِ جسدِها المتواصلِ.. ستخبرُكَ بوعيِ ناجيةٍ من اغتصابٍ -على وشكِ أنْ يهدرَ دمَها- أنَّها شعرتْ بالأمسِ كُلّه وكأنَّهُ يمشي فوقَها). هذه النصوص، تستحق الاهتمام والإشادة، كونها متحرّرة من قيودِ الرسوخِ على كل المستويات، وهي بحاجةٍ لذائقةٍ متأمّلةٍ منقّبةٍ فيما وراء النصّ، لولوجِ سجونِ العقلِ الفالوسيِّ، المغيِّبَةِ لضوءِ الجسدِ الأنثوي.

-------------------------------------

إشارات:

1 - عن مقال (تآخروا) بقلم آن الآن/ مجلة الأخر/ العدد 1 / ص131. والتَآخرُ مشتقٌّةٌ من كلمة آخر.

2- كتاب (دليل أكسفورد في الفلسفة) ج1/ تحرير: تِد هُنْدرتْش/ اصدار هيأة البحرين للثقافة والآثار/ المنامة 2021/ ط 1/ ص601.

3- من مقال (الإيروتيكية والإيكزوتيكية والمساحة<ات> بينهما: التسابق على موجاتِ النسوية) بقلم: غوى صايغ/ مجلة كحل/ العدد 2 / شتاء 2015/ ص3.

4- كتاب (دليل مصطلح الدراسات الثقافية والنقد الثقافي) د. سمير الخليل/ منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق/ ط2/ بغداد 2022/ ص467.

الشّعلان في ضيافة مبادرة نون للكتاب في ندوة عن (تقاسيم الفلسطينيّ)

الشّعلان في ضيافة مبادرة نون للكتاب في ندوة عن (تقاسيم الفلسطينيّ)

تأويل الممات

تأويل الممات

مركز التنّور يصدر كتاباً لسناء الشّعلان

مركز التنّور يصدر كتاباً لسناء الشّعلان

العزوف عن الكتاب… أزمة وعي أم تحوّل ثقافي؟

العزوف عن الكتاب… أزمة وعي أم تحوّل ثقافي؟

هل نُعيد كتابة التاريخ؟

هل نُعيد كتابة التاريخ؟

عرض وتحليل كتاب: ميلاد مجتمع

عرض وتحليل كتاب: ميلاد مجتمع

كتاب جديد يوثّق تجارب الحكم عبر التاريخ

كتاب جديد يوثّق تجارب الحكم عبر التاريخ

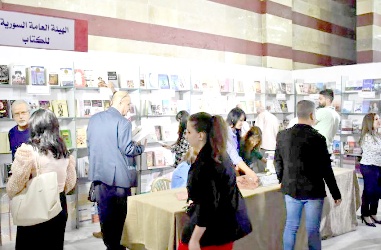

معرض دمشق للكتاب يستقطب مئات الفعّاليات الثقافية

معرض دمشق للكتاب يستقطب مئات الفعّاليات الثقافية