تحقيق في بصمة المطبعي كاتباً معرفيّاً موسوعياً لن يتكرّر

صباح اللامي

حميد المطبعي، الأستاذ، متفلسفٌ وليس فيلسوفاً، آدابيٌ وليس أديباً، شاعريٌّ وليس شاعراً، صحافيٌّ وليس صحافيّاً، مؤرّخٌ وليس مؤرخاً.. لم أستطع البتّة، أنْ أختارَ له “مرتبة استحقاقه” في الوصف، فهو كلُّ هؤلاء في حَبْكةِ “كاتبٍ معرفيٍّ، موسوعيٍّ”، فقد عرَفَ وعرَّف، وكانَ جلُّ اهتمامهِ منذ “الكلمة” المجلة التي أصدرها سنة 1967، أنْ يأخذ مسارَ التعريف بالأدباء والشعراء والمثقفين العراقيين بدءاً من جيل الستينيات، حتى لقد صار “راهب الكلمة” كما أجادَ وصفَهُ صديقي الحبيب الدكتور هاني عاشور، بأنْ صرَفَ جلَّ حياتهِ على “التعريف” بسِيَرِ أعلام العراق، واجتهاداتِهم، وإبداعِهم، فتركَ للعراقيين والعرب، إرثاً مؤثلاً، لا تقوى على تقديمه مؤسسةٌ لا “راهبٌ” نذرَ نفسه، ووقتَهُ، وصحّته، لإبداع غيرهِ، إلا ما كانَ نتاجَ جدلياته الذاتية، في الحرية، وفلسفتها، وبُعدها الاجتماعي، فاستحقَّ في جميع عطائه، وصف الجواهري للمتنبي:

دماً صاغَ الحروفَ مجنّحاتٍ رهافٍ ، مشرئباتٍ، حِسَانا

وطبقاً لمحتوى مقال كتبتْه السيّدة “سماح عادل” في موقع “كتابات” في 20 نيسان 2018، وصفَ الصديق العزيز، الصحافي، الكُتبي، الأستاذ عكاب سالم الطاهر، المطبعي، بأنه باحث، مؤرخٌ، رحّالةٌ، درس الفلسفة واللغة في معاهد النجف العلمية، وهو “يعتزُّ كثيراً بكتابه: رسائل إلى سقراط”.

وعن علاقتها الثقافية بالمطبعي، تقول الروائية عالية طالب أنّها “رافقت المفكّر الكبير أكثر من ثلاثة عقود كان خلالها، صديقاً ودوداً”..وتضيف “ثم أصبحنا مع الأيام ثنائياً مترابطاً ثم بات عاكساً لذاكرتي بأوقاتٍ وأشخاص وأمكنة وأحداث وحوارات لا تنفك عن ملازمتي أينما أكون”!.

أما الأستاذ الدكتور ابراهيم خليل العلاف، فقد نقل عنه في مقاله “حميد المطبعي..موسوعة العراق”، بأنّه “يحب أنْ يقدّم نفسه، إنساناً مشغولاً بالفلسفة، ثائراً بطبعه، جدليَّ الفكر، جدليّ الفعل، لا يستقر، ولا يهدأ حتى يضع لمساته على موضوع مقال له، يتناول الحرية، ويبحث في الإدارة، ويناقش مديات العطاء الإنساني، إنّه ابنُ العراق، لا يفرّق من يسكن الشمال عمّن يسكن الجنوب..المعيار عنده هو الإبداع”.

افضل رئيس تحرير

وعنه أيضاً قال الفيلسوف الأكاديمي العراقي الأستاذ مدني صالح: حميد المطبعي “كاتب لامع وهو في نظري أحسن رئيس تحرير مجلة في تاريخ الصحافة العراقية حتى هذه الساعة 1985 من أزمنة الصحافة الثقافية في الجرائد والمجلات، وإلا فمن في كل تاريخ الصحافة العراقية، أحبَّ مجلته واحترمها مثلما أحبّ حميد المطبعي مجلته (الكلمة)”!.

ولعلّنا نقف مليّاً حيالَ قولِ صديقه عالم الاجتماع الدكتور علي الوردي: “المطبعي رجلٌ دؤوبٌ يعمل ليل نهار بلا كللٍ، لا يبالي بما ينال من جزاء على تعبه، وقد يصدق عليه المثل الشعبي القائل (يركض والعشا خُبّاز)، وهناك ناحية أخرى في المطبعي، هي أنه يعرف كيف يعامل الناس، وكيف يخاطب كل إنسان بما يلائمه. وهذا فنٌّ لا يتقنه إلا القليل من الناس”!.

ويؤكد الكاتب الأديب الأستاذ علي خيون، أنّه سجّل في مذكراته عن حميد المطبعي عام 1988، أنه “رجلٌ كريم، يبحث عن الآخرين ليقدم لهم خدمة، بل إنّه زار كل العلماء والمفكرين في العراق ليوثق حياتهم في موسوعته الشهيرة، فهل يجود الزمن بمثله؟”. وأجمل ما نقه خيون عن المطبعي قوله: “لا فرق بين العراق والإيمان”!!.

وعن مجلة الكلمة، يقول الكاتب، الناقدُ، الباحث، الأستاذ باسم عبد الحميد حمودي: “صدرت (الكلمة) كحلقات ثقافية مطلع عام 1967، واحتفى بها الأدباء الشبّان، وكان التوزيع باليد أو بالبريد، وما يجمعه صاحب الكلمة يكاد لا يسد مصروفاتها، وقد ظلت هكذا حتى انتعش وضعها لفترة بعد انقلاب 1968 ثم حاربتها وزارة الإعلام لعدم سيرها على مسطرة الدولة الفكرية، فقرر حميد المطبعي (صاحبها) وموسى كريدي (رئيس تحريرها) إغلاقها عام 1974”.

وفي متابعة كتبها زميلنا عبد الجبار العتابي عن المطبعي الذي رحل عن الدنيا بعمر 76 عاماً، أنّ المطبعي تعرّف “في أواخر الخمسينيات على الوجودية فارتبط بروادها وتراسل مع صاحب الفلسفة الوجودية، جون بول سارتر”. وتعلم من جيفارا أن النزعة الثورية حركة، وأوضح أنّ فلسفة المطبعي تتلخّص في أنّ “الإنسان أقوى من الحرية، وأنّ الحرية أضعف من أنْ تغري الانسان على السقوط”.

ونقل العتابي عن صديقنا العزيز الرائد الأستاذ زيد الحلّي قوله: “أعرف أن الكاتب الموسوعي الكبير حميد المطبعي، أوسع مدى من كل الألقاب، فاسمه، يكفي للدلالة على كنز المعرفة والثقافة والعصامية، لكنه يعيش في بلد شعاره النسيان وعدم الالتفات الى جواهره”.وتحت عنوان “المطبعي في البرافدا”، كتبت الروائية، الصحافية العراقية، الأستاذة إنعام كجه جي في صحيفة الشرق الأوسط، بعددها الصادر في 23 كانون الثاني 2016، قبل وفاة المطبعي بنحو سنتين: “واصل صاحب «الكلمة» لعبة القط والفار مع الرقيب. ولأنه كان موهوبًا في الود والتوليف فقد جمع في أعدادها أدباء بعثيين وشيوعيين. وقد جرى اعتقاله مرتين، مرة بسبب قصة لبرهان الخطيب عن ضابط شرطة فاسد، ومرة بسبب نص لغائب طعمة فرمان، الأديب العراقي الذي كان يقيم في الاتحاد السوفياتي. ونشرت «البرافدا» تقريرًا عن تلك الحادثة جعل المطبعي يرقص من الفرح وهو في المحنة. فالرقيب قدّم له هدية لم يكن يحلم بها ووصل اسمه إلى موسكو. كان شغفه أرحب بكثير من مساحة الغرفة التي يحرر فيها مجلته. فقد كانت له مراسلات مع كثيرين، منهم جان بول سارتر في باريس وآرنستو تشي غيفارا في كوبا. وأرسل له الأخير دعوة لحضور المؤتمر العالمي للثوريين في هافانا. لكنه فشل في الحصول على موافقة للسفر. ولما اغتيل غيفارا أصدر المطبعي عددًا خاصًا عنه، طُبع ثلاث طبعات وبيعت منه 9 آلاف نسخة”.

ولمناسبة الحديث عن علاقة المطبعي بالمشاهير، لن أكون منصفاً للمطبعي نفسه، ما لم أذكر بشيء من التفصيل عن سماعنا لاسم آية الله العظمى، الشيخ عبد الكريم الزنجاني، مرّات ومرّات على لسان “أبي خنساء”، أعني المطبعي نفسه، فهو يعدّه أستاذه، ومعلّمه الأول في فلسفة “التسامح” الاجتماعي، والديني، والانساني، والأخلاقي.

ايصال رسائل

وكان الفيلسوف والعالم الزنجاني، العراقي، العربيّ (ورث لقبه هذا من هجرة جده إلى محافظة زنجان الإيرانية، ثم عودته الى النجف الأشرف) يوصل رسائله إلى يد (آنشتاين) عن طريق المفكر الباكستاني الكبير (محمد إقبال)، وهكذا كانت بينهما عدة رسائل. ومن مواقفه القومية الرائدة، أنّه سافر إلى القدس، بداية الإعلان تأسيس “إسرائيل” ليحرّض المسلمين ضد مشروع وعد بلفور، وواصل خلال رحلته إلقاء خطبه في المسجد الأقصى، والجامع الأموي، والجامعة السورية بدمشق، ودار الأيتام الإسلامية في بيروت.

ثم سافر الى القاهرة وزار الجامع الأزهر، والتقى بعلماء مصر، وألقى محاضرة في الفلسفة حضرها وزير التربية طه حسين، وجمع كبير من الأدباء والكتاب والمبدعين بينهم، أحمد أمين، وأحمد زكي، وعبد الرزاق السنهوري، وعبد الوهاب عزام، ومصطفى الغلاييني، ومحمد وجدي فريد، وغيرهم. ومن فرط إعجابه بمحاضرة الزنجاني، نهضَ الأديب الكبير طه حسين، وهو يقول خذوني إلى هذا الحَبْر الأعظم، فاقتربَ منه وقبل يده مراراً، صائحاً: “أوّل يدٍ وآخر يدٍ أقبلها بعد والدي.. سمعتُ محاضرة الإمام الزنجاني، فنسيتُ نفسي، ورأيتني في حياة غير الحياة التي أعهدها وظننتُ أنّ ابن سينا حيّ يخطب”.

أردّتُ أنْ أقول، هذا العالم الكبير “الزنجاني”، هو مَنْ كان أستاذنا حميد المطبعي، دائم الذكر لاسمه، معترفاً بفضله، وأستذتهِ، ومنبّهاً غيره إلى أهمية سيرته “العروبية” الراقية، وغزارة علمه التي شهد لها الدكتور طه حسين، أحد أكبر قامات الثقافة في القرن العشرين!.

رحل المطبعي عن عالمنا عن عمر 76 سنة، وكان من حُسنِ توفيقي أنْ أراه لمراتٍ في العراق، بين سنتي 2012 و2014، إلى جانب الزملاء الأحبة الأستاذ زيد الحلي، الدكتور أحمد عبد المجيد، الدكتور يحيى البكاء، وآخرين.. ومن جميل ما أذكره أنّه -غبّ هجرتي من العراق ومرور أكثر من أربعين سنة- لم ينسَ أنّني “سرقتُ” منه كتيّباً صغيراً “المتنبي يستردُّ أباه” لمؤلفه الأستاذ عبد الغني الملّاح. وسألني برغم مرور السنين الطوال: متى تعيدهُ الى مكانه!!. لك الرحمة والبركات يا أبا خنساء.

بقي أنْ نذكر شيئاً عن المطبعي، فهو من مواليد النجف، سنة 1942، تعلّم في مدرسة الغري الأهلية، ومتوسطة الخورنق المسائية، وطبقاً لمعلومات ذُكرت في موسوعة ويكيبيديا، واصل المطبعي دراسته في معاهد النجف العلمية، فدرس الفلسفة، اللغة العربية، وأخذ الكثير من علومه، وهو في سن الشباب من عبد الكريم الزنجاني، صاحب نظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية، فتعلم التسامح واحترام الآخر .!

وفي أواخر خمسينيات القرن العشرين تعرّف المطبعي على الفلسفة الوجودية فارتبط بروادها وتراسل مع صاحبها، جان بول سارتر، وتأثر بأفكار تشي جيفارا الثورية. قال عن فلسفته: “الإنسان أقوى من الحرية، والحرية أضعف من أن تغري الأنسان على السقوط”.

وبحسب الموسوعة أيضاً، سُمّي بالمطبعي، لامتلاكه أو عمله في المطابع، حيث عمل في مطبعة الغري التي تأسّست عام 1339هـ/1920م، وامتلكها والده. ترأس تحرير جريدة العامل الاشتراكي، وجريدة النقابي، كما أصدر مجلة ثقافية وفكرية مهمة، كانت مسرحاً لحركة أدبية طليعية، أسماها مجلة الكلمة، وذلك عام 1967 واستمرت بالصدور حتى عام 1975، اتّجهت المجلة نحو اليسارية والماركسية، وكانت تتحدّث عن الديمقراطية وحرية الكلمة، فاستقطبت الكثير من الكُتاب والأدباء والشعراء.

وأصدر المطبعي 25 كتاباً، منها: عشرون جزءاً من موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، وموسوعة أعلام العراق في القرن العشرين في ثلاثة أجزاء، التي عدّها عملاً مميزاً وثمرة جهدٍ واجتهاد مضنٍ، لا يعلمه إلّا من تابعه بتفاصيل مشاقه اليومية، ومع أنه وضع مبرراً لغياب بعض أعلام العراق وخصوصاً أهل الفكر والأدب والسياسة والعلم ممن غادروا البلاد، في قوله «منهم من ارتحل عنّا إلى أماكن بعيدة، وباتت عناوينهم صعبة المنال». وله أكثر من 5000 مقالة في الصحف، وقد أسهم في تأسيس المجالس الأدبية ومنها، ندوة الآداب والفنون المعاصرة. وأخيراً هذه قائمةٌ بمؤلفاته، ذكرتها ويكيبديا.

*مسائل ثقافية تبحث عن الطريق القومي من منظور واحد (1978).

*محاور في الفكر والتاريخ (1979).

*الدكتور أكرم نشأت إبراهيم أستاذ الفقه الجنائي العراقي (2002).

*الدكتور جميل الملائكة المبدع في الهندسة والترجمة (2002).

*النفساني التربوي الدكتور عبد العزيز البسام (2002).

*ضياء شيت خطاب (2002).

*المؤرخ الدكتور صالح أحمد العلي (2003).

*منطلقات ثقافية: إجابات في الثقافة العربية الثورة (1977).

*رحلتي إلى الشمال (1986).

*موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، الدكتور جواد علي (1987).

*جمال الدين الآلوسي (1987).

*عبد الحميد العلوجي (1987).

*العلامة محمد بهجة الأثري (1987).

*المؤرخ سعيد الديوه جي (1988).

*مسعود محمد (1988).

*موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، الشيخ إبراهيم الوائلي (1988).

*موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، الدكتور راجي التكريتي (1989).

*موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، بشير فرنسيس (1989).

*موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، حسين علي محفوظ (1989).

*رسالة في الحرية (1990).

*موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، سامي سعيد الأحمد (1992).

*موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، يوسف العاني (1995).

*موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين، ثلاثة اجزاء (1995).

*الأدب العربي: تأريخ وشاعرية وفن.

*أسرار الجمهورية العراقية.

*تغاريد الزعيم.

*الفجر الصادق (1959).

*رسالة في القومية العربية (1960).

*قوميتنا الثائرة.

*علي الوردي يدافع عن نفسه (2010

عن موقع (برقية)

الزوراء يفوز على غوا الهندي في بطولة دوري أبطال آسيا 2

الزوراء يفوز على غوا الهندي في بطولة دوري أبطال آسيا 2

مفاوضات تحديد مصير التحالف تنطلق في كانون

مفاوضات تحديد مصير التحالف تنطلق في كانون

صرف رواتب المتفرّغ ونفي إيقاف مستحقات الحماية

صرف رواتب المتفرّغ ونفي إيقاف مستحقات الحماية

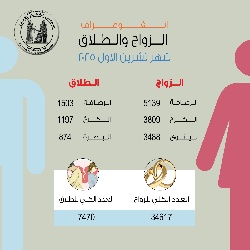

القضاء يوثّق 7470 حالة طلاق في تشرين

القضاء يوثّق 7470 حالة طلاق في تشرين

إشادات محلية وعربية بمهرجان كلاويز الثقافي

إشادات محلية وعربية بمهرجان كلاويز الثقافي

قامات إعلامية في ضيافة (الزمان)

قامات إعلامية في ضيافة (الزمان)

المجلس السياسي السني… بين الخطاب الطائفي والرهانات الإقليمية: أي مستقبل ينتظر العراق؟

المجلس السياسي السني… بين الخطاب الطائفي والرهانات الإقليمية: أي مستقبل ينتظر العراق؟

التمييز بين نظام تقادم الدعوى الجزائية وسقوط الحق في تحريكها

التمييز بين نظام تقادم الدعوى الجزائية وسقوط الحق في تحريكها