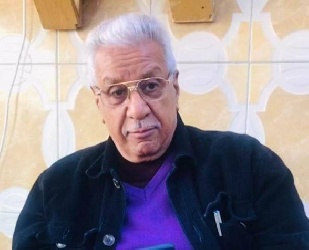

جبار الكواز.. صائغ الطين وحارس الذاكرة البابلية

محمد علي محيي الدين

حين يُذكر الشعر في بابل، تمرّ بين الضلوع نسائم من حزنٍ وماء، ويطلّ من بين جذوع النخيل اسمٌ خُطّ بالحلم والجراح: جبار الكواز.

ولد الكواز في محلة المهدية، حيث تتعانق الأزقة مع نهر الفرات، وحيث الكلمات الأولى تتوضأ بمداد العلم وأصالة الروح. ونشأ في أسرة كانت القصيدة فيها ضوء مصباح، والعلم حكاية تتناقلها الأجيال. وبين أروقة الحلة وجامعة بغداد، نما صوته، وارتفعت قصائده الأولى كحمائم تبحث عن خلاصها وسط خرائب الزمن.

منذ بواكير شبابه، كانت الكلمة عنده أكثر من تعبير، كانت خلاصًا ومقاومة. كتب ونشر في المجلات والصحف العراقية والعربية، يشق دربًا صعبًا لا يعرف فيه المساومة على نبض القصيدة ولا على قداسة الحلم.

من قاعات الجامعات العراقية إلى مهرجانات الكويت واليمن وسوريا وليبيا ومصر والولايات المتحدة، حمل صوته لغةً مبللةً بحنين الأرض، ونزف الضياع، وجرح الأوطان. وترجمت نصوصه إلى لغات العالم، كأنما قصائده تبحث عن أوطان جديدة كلما ضاقت بها الجغرافيا.

ديوان تلو ديوان، كانت قصائد جبار الكواز تمضي مثل نهر عنيد، يحفر مجراه في الصخر. من سيدة الفجر إلى ذاكرة الخندق ذاكرة الورد، ومن حمامة الروح إلى أحزان صائغ الطين وفوق غابة محترقة، ظل الكواز شاعرًا يقتفي خطى الروح، يكتب بلغة مزيجة من الحلم والفجيعة، من الماء والنار.

قصيدته ليست قولًا عابرًا، بل حفر في طبقات الوجدان، تندلع منها أسئلة الخوف والظلال، وتضيء عبرها آمال صغيرة، تشبه قناديل في عتمة المدى. فلم يكن شاعر العزلة فقط، بل كان حارسًا لبوابة الثقافة العراقية في زمن المحنة.

أسس فرع اتحاد الأدباء في بابل، وترأسه لسبع دورات، وكان عضوًا فاعلًا في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. وهذه الجهود لم تكن وظيفة بيروقراطية، بل كانت فعل عشق ثقافي، ومقاومة صامتة في زمن كانت فيه القصيدة تُعد تهمة، والكلمة طلقة.

لم تبق قصائد الكواز حبيسة المهرجانات واللقاءات، بل تسربت إلى قاعات البحث العلمي. فقد كُتبت عنه دراسات أكاديمية جادة تناولت اللون في قصيدته، التناص، القناع الأسطوري، الحقول الدلالية، والتوظيف التاريخي.

وأُفردت له كتب نقدية كاملة، مثل حلمية النص الشعري البابلي وحين يضيء النقد وتدجين اللغة الهاربة وغيرها.

إنه شاعر استطاع أن يجعل من القصيدة حقلًا خصبًا للدرس، وأن يقيم للحلة في الذاكرة الأدبية معبدًا صغيرًا لا يشيخ. وهو ليس مجرد شاعر يكتب عن وجعه، بل هو صوت يمشي بين الحروف حافي القدمين، باحثًا عن معنىً مفقود في مفازات الزمن العراقي العصي.

هو الذي صنع من الطين مرآة، ومن الغربة سراجًا، ومن الخسارات المتوالية مشتلًا للأمل. وستبقى قصائده قناديل تضيء ليل الشعر العراقي، كلما أظلمت الدروب وكثرت الأقنعة.

واخترت من بين نصوصه الكثيرة (مرثية أكد) وهو نصّ شعري مكتنز بالصور والتراكيب المكثّفة والمشحونة بأجواء الانكسار والخسارة الوجودية. ، هي صرخة في وجه الخراب، تتحدث عن وطن سقط في صمت الغسق، بلد خذله أبناؤه (البداة) الذين ذبحوا الحياة باسم الدين (مناشير صلاة)، وسط إحساس مرير بانهيار القيم وانطفاء الحلم. الـ "نشيد" هنا رمزي: يمثل الحلم، الكرامة، وربما الذات الشاعرة نفسها، التي لم تعد قادرة حتى على البكاء أو المقاومة.

وتبدو الصور الشعرية طافحة بالابتكار: "غطست بلادي في غسق الصمت": مشهد يختصر سقوطًا صامتًا. "وضعوا في عنق الموت مناشير صلاة": تناص ساخر يعبر عن استغلال الدين كأداة قتل. "ريح ذبحتها عاهرة": جرأة في التصوير تكسر التوقع التقليدي في رسم الخراب. "خطت الخوف عليها الأسئلة": استحضار ذكي لفعل الكتابة على القبور، لكن بالحيرة بدل الكلمات.

واستعماله للرمز المكثف يبدو واضحا في: الناقة الهزيلة رمز لمشروع ضامر ميت. الناقوس رمز التنبيه والإنذار، وإيقاظ الضمير الذي تأخر كثيرًا.

أما من حيث أدائها اللغوي، فاللغة حرة، لكنها قوية، تحتفظ بجذوة إيقاع داخلي رغم أنها نثرية في الظاهر. واختيار المفردات يميل إلى القسوة والوجع ("موت"، "غسق"، "صراخ"، "عاهرة"، "موت وجوع") وهو متناسق مع المضمون. فيما أعطى التكرار (يا نشيدي... ياااااا نشيدي...) جرعة عاطفية عالية ويعمّق الإحساس بالاستغاثة واليأس.

وتتجلى عناصرها الفنية في البنية المفتوحة دون التزام صارم بالوزن والقافية، مما ينسجم مع جو "الفراغ" المقصود. ويبدو ايقاعها النفسي من التكرار الداخلي والنداءات، لا من الموسيقى التقليدية. وهو يمزج بين السرد والغنائية: هناك سرد لمشهد الخراب وتحوله إلى مرثية غنائية تعكس الألم الشخصي والوطني.

أما التقابل الثنائي فيبدو جلياً في (الناي/الفراغ، النشيد/الصمت، المناشير/الصلاة) ما يعطي القصيدة حدة داخلية وانقسامًا دلاليًا يؤكد على فقدان التوازن.

انها قصيدة حية، نابضة بالغضب والأسى. لغتها مشبعة بالصور الجريئة والرموز الكثيفة. فيها قدرة على تصوير الانهيار بصورة غير مباشرة، عبر حوار مرير مع "النشيد"، الذي يتحول من رمز للحياة إلى شاهد على الموت.

يحيى إدريس.. سادن المقام العراقي وصوت الذاكرة الثقافية

يحيى إدريس.. سادن المقام العراقي وصوت الذاكرة الثقافية

موسى الكاظم.. إمام القانون الأخلاقي وحارس المال العام

موسى الكاظم.. إمام القانون الأخلاقي وحارس المال العام

كيف تطفو الذاكرة ؟

كيف تطفو الذاكرة ؟

الكرد في الذاكرة البريطانية.. خوف قديم من أمة لا تُهزم

الكرد في الذاكرة البريطانية.. خوف قديم من أمة لا تُهزم

سديم الجبار يضيء السماء وتوقّع أمطار

سديم الجبار يضيء السماء وتوقّع أمطار

شعراء في الذاكرة

شعراء في الذاكرة

حيث تُدفن الذاكرة في مخزن يخرُّ ماءً

حيث تُدفن الذاكرة في مخزن يخرُّ ماءً

البلابوش في الذاكرة الشعبية

البلابوش في الذاكرة الشعبية