الغائب الذي عاد

فاضل البدراني

كان الطفل، ابن السابعة من العمر، يجلس لوحده صامتًا قرب نافذةٍ من داخل غرفة في بيت الوالد تطلّ على المجهول. ينتظر وجهًا مألوفًا، صوتًا دافئًا، خبراً مفرحاً، أحدًا يأتي ليأخذه إلى حضنٍ يعرفه. يتساءل كل يوم:

هل عادت أمي من رحلتها البعيدة؟ هل ما زالت ملابسي في مكانها؟ هل ما زالت جدتي، وخالاتي، وأخوالي يذكرونني؟

هل يأكلون ويشربون وأنا هنا سجين الغربة حزين؟

لم يكن يفهم لماذا حُرم من ذلك الحضن الذي يعرف دفأه، ولماذا عليه أن يعيش بين جدرانٍ لا تنتمي لقلبه، وإن غمرته بشيء من الدلال. لماذا لم يكن له أب مثل البقية واليوم تبعده الغربة عن أم لا يملك سواها بالدنيا؟

لقد تاهت عليه الأمور، كأنه في سجنٍ صامت، لا يعرف طريقه إلى الحرية.

يعيش مع أبٍ حنون ، لكنه غريب. لم يتعوّد أن يقول له “بابا”، كما يقولها حين يشتاق لصدر “ماما”، تلك التي كان ينام على أنفاسها، ويعرف رائحتها العطرة بين ألف رائحة.

كلما حاول أن يعرف شيئًا عن أمه، وبيت جدّه، كان الكبار يخفون الحقيقة، كأنهم يخفون الشمس عن عينيه.

وفي يومٍ، جاء رجل طيّب يُدعى أبو نجم، كان جاراً لبيت جده (والد أمه) فركض الطفل إليه كأنما وجد سفينة النجاة.

لم يفارقه، غاص بعينيه في عينيه، وسأله عن أهله، عن البيت، عن الأم، عن كل التفاصيل.

أبو نجم، وقد أحسّ بما يعانيه الصغير، حاول أن يجيب بصيغة سردٍ عابر، لكنه كان يعلم:

هذا الطفل لا يبحث عن كلام، بل عن حضن.

لم تدم تلك اللحظات.

أُبعد الطفل عن أبو نجم، وظنَ الطفل أن أمّه هي من أرسلته لتأخذه إليها، وذاك كان كافياً ليزرع الأمل في قلبه الصغير.

ظنّ أن الحكاية انتهت، حين وافق والده وأحد أعمامه على ذهابه، لكن جدته وعمّه الآخر رفضا، فخبا ذلك النور الصغير في عينيه.

مرّ شهران ونصف، وكأنهما دهرٌ من الحنين.

عاد أبو نجم خالي الوفاض، ولم يُلبَّ طلبه، فعاد بعينين يملؤهما العتب.

ثم، وبعد أسبوعين، دخلت العجوز الحاجة سعدة، يرافقها ابنها محمود على خط الوساطة والجاه، ووصلت بيت والد الطفل.

جلست على الأرض، وفتحت ذراعيها.

اقترب منها الطفل بحذر، لكنها ضمّته بحنان أُمّهِ الذي تحمله ولم يشعر به منذ زمن، ثم همست بأذنه:

“وليدي، أنا جدتكَ أم محمود… اليوم آخذك ويّاي، تشوف أمك… ما أطلع إلا وإنت بحضني.”

ورغم تكرار الرفض ذاته، وقفت الحاجة سعدة، شامخةً بصوتها الجهوري، وبمهابتها البارزة وخاطبت والد الطفل:

“أبو فلان، إنت خوش رجال… طلبته منك، لا تكسِر بخاطري… وأنا من خالاتك!”

لم يكن أمام الأب إلا أن يردّ بلغة الكرم العراقي العفوي:

“تبشّرين خالة… يروح وياك، وخاطرك عزيز.” يا له من جواب أنعش قلباً صغيراً متفحما من سواد الحزن.

تقدّمت يد الحاجة سعدة، البيضاء والممتلئة حنانًا، وأمسكت بيد الطفل، قائلة:

“گوم وياي.”

كان الطفل كالشادن (غزالٍ صغير)، تسير به لبؤة تحمل فيه عاطفة الأم وحماية اللبوة.

والمسافة بين بيت الأب وبيت الأم، تقدّر بأربعة كيلومترات، طلبوا سيارة رغم شحتها، بينما أصرَ الطفل الذهاب سيراً على الأقدام، لكنها في عيني الطفل كانت مجرّةً من الانتظار.

وبعد مئة متر فقط من السير، قال الطفل بأنفاس لاهثة:

“جده، أسرعي… أسرعي!”

ضحكت الحاجة سعدة بحزن:

“وليدي، اليوم تصير بحضن أمك، لا تخاف.”

ركض الطفل أحيانًا، وتوقّف أحيانًا أخرى ليتأكد أن رفيقته تقترب، ثم عاد للركض، فكل متر يمر به يقربه من الأم، من الدفء، من الحياة.

رأى أشجار النخيل، ورائحة الصفصاف، ورأى الأرض التي يتذوق رائحتها، وسمع صدى ضحكات قديمة تعود من عمق ذاكرته.

ثم… لمح جمعًا من الناس.

وجوه كثيرة، ووسطهم أمه، واقفة كالشمس بعد المغيب.

لم يتردّد، عرفها، رغم تعبها، رغم المسافة، رغم البعد.

هرول، ثم صرخ:

“ماما! ماما!”

قالت له الحاجة سعدة:

“اهدأ، وليدي.”

لكن الصوت في أذنيه أصبح موسيقى، الناس من حوله يهمسون، يصرخون، يرحبون، والطفل لا يرى إلا وجهًا واحدًا.

اقترب لأقل من مئة متر، لكنه فجأة تراخت قدماه.

رأى وجه أمه المتعب، وعلى جبينها خطوط الزمن والوجع، وذبلت قواه.

قال بصوتٍ يملؤه الرجاء:

“جده… قدماي توقفتا!”

اقترب الجميع من بعضهم، لكن أحدًا لم يتحرك.

كان المشهد رهيب، أكبر من الجسد، وأقوى من العقل.

فقط اثنان لم يستطيعا الثبات:

الأم، التي صاحت “وليدي! وليدي!”، ثم فقدت قدرتها على النطق، وانهارت أرضًا.

والطفل، الذي صرخ: “ماااااااااما!”، وسقط على الأرض، ثم نهضَ، شهيقه يتفجّر، ولسانه يلهج بكلمات غريبة غير مفهومةٍ، لم يعد يتماسك نفسه.

ذلك اللقاء لم يكن عاديًا…

بل كان ولادةً جديدة، لإنسانٍ صغير، ظلّ حبيس الحنين.

التقيا وتعانقا بعد فراق دام ٩٠ يوماً، بينما عيونهما كأنها نهر من الماء، غابت روحه في حضن أمهِ قبل أن يفيق ليتمتم، يحاول أن يقول ماما فلم يقدر، أنفضَ الكل عنهما باكيا، لكن بالنهاية نظرَ بعين أمه وأبتسما سوية ثم تعانقا عناق اللقاء .

الانيق يتعادل والكرمة يخطف صدارة المحترفين

الانيق يتعادل والكرمة يخطف صدارة المحترفين

الاستثمار الغائب

الاستثمار الغائب

علي (ع) ورؤيته للسعادة

علي (ع) ورؤيته للسعادة

إعادة نظر

إعادة نظر

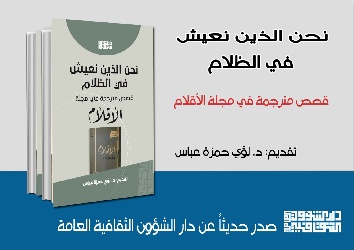

نحن الذين نعيش في الظلام.. قصص مترجمة في مجلة الأقلام

نحن الذين نعيش في الظلام.. قصص مترجمة في مجلة الأقلام

ريتا فيلسكي: إعادة تعريف التحليل الأدبي

ريتا فيلسكي: إعادة تعريف التحليل الأدبي

ما جرى في سوريا ليس انتصاراً بل إعادة إنتاج للهزيمة بأدوات مختلفة

ما جرى في سوريا ليس انتصاراً بل إعادة إنتاج للهزيمة بأدوات مختلفة

إعادة 100 مهاجر عراقي من ليبيا إلى أربيل

إعادة 100 مهاجر عراقي من ليبيا إلى أربيل