أقسام الإعلام الرقمي

هل الرقمنة مخرج حقيقي أم قناع جديد للأزمة ؟

ياس خضير البياتي

لم تعد الرقمنة ترفًا أكاديميًا أو خيارًا تنظيميًا، بل تحوّلت إلى شرط وجود لأي تعليم إعلامي يدّعي صلته بالعصر. ومع ذلك، فإن السؤال المؤجل عمدًا في جامعاتنا هو: هل نمارس الرقمنة فعلًا، أم نكتفي بتسميتها؟

فما نشهده اليوم من تسارع في افتتاح «أقسام الإعلام الرقمي» لا يعكس بالضرورة وعيًا بالتحول، بقدر ما يعكس خوفًا مؤسساتيًا من البقاء خارج الموضة. الرقمنة هنا تُستدعى كعنوان، لا كفلسفة، وكيافطة، لا كبنية.

أكذوبة المسمّى

المشكلة الجوهرية في أقسام الإعلام الرقمي أنها لم تلد من رحم سؤال معرفي حقيقي، بل من قرار إداري متعجّل. لم يُفتح نقاش جاد حول معنى الإعلام الرقمي بوصفه تحوّلًا في الفلسفة قبل أن يكون تحوّلًا في الأدوات، ولم يُطرح سؤال جوهري من قبيل: ماذا نعلّم؟ ولماذا؟ ولمن؟

لم يُسأل: ما هو الإعلام الرقمي؟ هل هو امتداد للإعلام التقليدي أم قطيعة معرفية معه؟ ما المهارات التي يجب أن يمتلكها خرّيج هذا التخصص؟ وما علاقته بالسياسة والاقتصاد والتقنية والبيانات؟ بل اختُزل كل هذا الجدل في سؤال واحد سطحي: كيف نبدو مواكبين للعصر بأسرع وقت؟

وجاء الجواب الإداري سريعًا وسهلًا: نأخذ قسم الصحافة أو الإعلام العام، نغيّر اسمه، نضيف مقررين أو ثلاثة بعناوين براقة مثل «الإعلام الجديد» أو «وسائل التواصل الاجتماعي»، ثم نعلن ولادة «قسم إعلام رقمي» وكأننا أنجزنا ثورة معرفية. لكن ما حدث فعليًا هو استنساخ القديم بلغة جديدة؛ المنهج ذاته، القاعة ذاتها، الأستاذ ذاته، وآليات التقييم ذاتها، مع تغيير اللافتة فقط. وهكذا وُلدت أقسام تدرّس الإعلام الرقمي بعقلية القرن العشرين، مستخدمة أدوات القرن الماضي، تحت لافتة تحمل تاريخ القرن الحادي والعشرين. أقسام تتحدث عن المنصات دون أن تفهم خوارزمياتها، وتشرح المحتوى الرقمي دون أن تمارسه، وتناقش الجمهور بوصفه مفهومًا نظريًا لا سلوكًا قابلا للقياس والتحليل. في هذا السياق، تحوّلت الرقمنة من مشروع تحديث معرفي شامل إلى قناع لغوي أنيق يخفي عجزًا بنيويًا عن التغيير الحقيقي. صار الاسم بديلاً عن الرؤية، والمصطلح بديلاً عن المنهج، والشكل الحديث ستارًا يغطي بنية تعليمية لم تُمسّ جذريًا.

وهنا تكمن الخديعة الكبرى: أقسام تحمل اسم المستقبل، لكنها تُدار بعقلية الماضي، وتُنتج خريجين يُجيدون الكلام عن الرقمنة أكثر مما يُجيدون ممارستها.

إعادة تدوير القديم بلغة جديدة

عند تفحّص المناهج، تتضح الأزمة بشكل أكثر فجاجة. ففي كثير من الجامعات العربية، لا سيما العراقية، تقوم المناهج على: نظريات اتصال كلاسيكية، تاريخ الصحافة الورقية، مفاهيم عامة عن الإعلام، ثم يُضاف فصل أو فصلان عن “وسائل التواصل الاجتماعي” أو “الإعلام الجديد”، من دون أي بناء منهجي يربط هذه المفاهيم بتحليل البيانات، وفهم الخوارزميات، واقتصاد المنصات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المجتمعات الرقمية.

في المقابل، تُبنى مناهج الإعلام الرقمي في جامعات عالمية مثل جامعة أمستردام وجامعة كولومبيا وجامعة نورثويسترن على وحدات متداخلة: البيانات + السرد + الأخلاقيات + السوق. أما في أغلب جامعاتنا، فيبقى المنهج مجزّأ، وصفيًا، ومفصولًا عن الواقع المهني.

مع ذلك، لا يمكن إنكار وجود تجارب عربية حاولت – نسبيًا – كسر هذا الجمود. في جامعة قطر، على سبيل المثال، جرى ربط الإعلام الرقمي بالدبلوماسية الثقافية، وتحليل الخطاب، وتأثير المنصات في السياسات العامة، مع إدخال مساقات تتناول الاتصال الرقمي بوصفه أداة استراتيجية لا مجرد مهارة تقنية.

وفي الجامعة الأمريكية في بيروت، يجري التركيز على السرد الرقمي متعدد الوسائط، وصحافة البيانات، والتفكير النقدي في الإعلام، مع انفتاح نسبي على مشاريع تطبيقية وشراكات مع مؤسسات إعلامية. غير أن هذه التجارب، رغم أهميتها، تبقى محدودة، وغالبًا ما تصطدم بالبنية الأكاديمية التقليدية التي تقاوم التغيير الجذري.

الغياب الأخطر في أقسام الإعلام الرقمي العربية هو الغياب العملي للذكاء الاصطناعي وصحافة البيانات.

يُدرّس الذكاء الاصطناعي بوصفه “مفهومًا مستقبليًا”، لا أداة حالية، وتُختزل صحافة البيانات في رسوم بيانية جاهزة لا في تحليل منهجي للبيانات وبناء سرديات قائمة عليها.

ادوات تحليل

في الجامعات العالمية، يتعلّم الطالب استخدام أدوات تحليل البيانات، ولغات البرمجة الأساسية، وأنظمة تتبع الجمهور، وتحليل سلوك المستخدمين، إضافة إلى فهم أخلاقيات الخوارزميات ومن يقرر ما نراه على المنصات. أما في معظم أقسام الإعلام الرقمي العربية، فيعرف الطالب تعريف الذكاء الاصطناعي، لكنه لا يعرف كيف يستخدمه، ويقرأ عن صحافة البيانات دون أن يُنجز قصة واحدة قائمة على بيانات حقيقية.

إذا انتقلنا إلى الحالة العراقية، تتضاعف الإشكالية. فغالبية أقسام الإعلام الرقمي في العراق نشأت بسرعة، من دون بنية تحتية ملائمة، ولا مختبرات حقيقية، ولا غرف أخبار رقمية، ولا كوادر متخصصة تمتلك خبرة عملية في البيئة الرقمية.

المناهج في كثير من الجامعات العراقية تكاد تكون نسخًا معدّلة لغويًا من مناهج الإعلام التقليدي، مع إضافة مصطلحات “رقمي” و“منصات” و“سوشيال ميديا” دون تغيير جوهري في المحتوى أو الفلسفة.

بالمقارنة مع دول عربية مثل قطر أو الإمارات أو لبنان، حيث توجد شراكات مع مؤسسات إعلامية ومنصات تقنية، يظل الإعلام الرقمي في العراق حبيس القاعات الدراسية، بعيدًا عن السوق، وعن التحولات الحقيقية في صناعة المحتوى. الطالب العراقي غالبًا ما يتعلم مهاراته الرقمية خارج الجامعة، عبر التجربة الشخصية أو الدورات الخاصة، لا داخل المؤسسة الأكاديمية.

التدريب العملي… الحلقة الأضعف

الإعلام الرقمي، في جوهره، فعل قبل أن يكون معرفة، وتجربة قبل أن يكون تنظيرًا.

نشاط ثانوي

غير أن المفارقة المؤلمة أن أغلب أقسام الإعلام الرقمي العربية تتعامل مع التدريب العملي بوصفه نشاطًا ثانويًا، أو ملحقًا شكليًا يُستدعى عند الضرورة، لا بوصفه العمود الفقري للتخصص. وهنا تتكشّف إحدى أخطر أزمات التعليم الإعلامي المعاصر.

في كثير من هذه الأقسام: لا توجد خطط تدريب مؤسسية واضحة، بل اجتهادات فردية متقطعة. لا توجد مشاريع حية مرتبطة بجمهور حقيقي أو منصات فعلية.

لا يوجد تقييم قائم على الإنتاج، بل على الحفظ والاختبار النظري.

ينجح الطالب لأنه حفظ، لا لأنه أنجز. ويُقيَّم لأنه كتب، لا لأنه نشر، ولا لأنه قاس الأثر، ولا لأنه أخفق وتعلّم من الفشل. هكذا يُفرَّغ مفهوم “الإعلام الرقمي” من مضمونه الحقيقي، ويتحوّل التدريب إلى مجرد زيارة ميدانية أو دورة قصيرة، لا إلى تجربة تعليمية متكاملة تُراكم المهارة وتختبرها في سياق واقعي.

الأكثر خطورة أن الطالب، في هذه البيئة، لا يتعلّم الأسئلة الجوهرية التي يقوم عليها الإعلام الرقمي المعاصر: من هو الجمهور؟ كيف يفكّر؟ كيف يتفاعل؟ لماذا ينتشر محتوى ويفشل آخر؟

ما الذي تعنيه الخوارزميات؟ كيف تُقاس التأثيرات؟ وما العلاقة بين المحتوى والسوق؟

في المقابل، تعتمد جامعات عالمية مثل جامعة نورثويسترن وجامعة كولومبيا نموذج “غرفة الأخبار التعليمية”، حيث لا يُفصل التدريب عن المنهج، بل يُبنى المنهج حوله. في هذا النموذج: يُنتج الطلبة محتوى رقميًا فعليًا (نصيًا، مرئيًا، تفاعليًا). يُنشر المحتوى لجمهور حقيقي، لا افتراضي. يُقاس الأداء عبر التفاعل، والانتشار، والتأثير، لا عبر الامتحان فقط. يُناقش الفشل بوصفه جزءًا من التعلّم، لا وصمة أكاديمية.

الطالب هنا لا يتعلّم كيف يكتب خبرًا فقط، بل كيف: يختار زاوية رقمية مناسبة، يصوغ العنوان وفق منطق المنصّة، يتعامل مع البيانات، يقرأ مؤشرات الأداء، يعيد تعديل المحتوى بناءً على النتائج. التقييم لا يُبنى على “ماذا تعرف؟” بل على “ماذا أنجزت؟ وكيف طوّرت أداءك؟”.

في معظم أقسام الإعلام الرقمي العربية، لا توجد علاقة عضوية مع السوق الإعلامي أو المنصات الرقمية. التدريب – إن وُجد – يكون: قصير الأمد، غير مرتبط بالمناهج بلا إشراف أكاديمي حقيقي، بلا أدوات تقييم واضحة. والنتيجة أن الطالب يتخرّج وهو يمتلك لغة نظرية، لكنه يفتقر إلى الحد الأدنى من الكفاءة العملية المطلوبة للعمل في بيئة إعلام رقمي سريعة ومتغيرة.

أزمة التدريب العملي ليست تفصيلًا، بل جوهر الأزمة. الإعلام الرقمي لا يُتعلّم بالاستماع، بل بالممارسة.

ولا يُفهم بالشرح، بل بالتجربة، والخطأ، والتحليل، وإعادة المحاولة. وأي قسم إعلام رقمي لا يجعل من التدريب العملي قلب العملية التعليمية، سيبقى قسمًا رقميًا بالاسم فقط، تقليديًا في المضمون، وعاجزًا عن إعداد جيل قادر على فهم الإعلام بوصفه ممارسة حيّة لا درسًا نظريًا.

الرقمنة بلا أدوات

الحديث عن الإعلام الرقمي في الجامعات العربية، وخاصة العراقية، دون بنية تحتية حقيقية يشبه تدريس السباحة دون ماء. فالرقمنة ليست مجرد كلمة أو مقرر دراسي؛ إنها ممارسة متكاملة تتطلب أدوات ومختبرات وتجهيزات تمكّن الطالب من إنتاج المحتوى وتحليل البيانات وإدارة المنصات الرقمية.

في كثير من الأقسام:

المختبرات محدودة أو شكلية، أحيانًا غرفة صغيرة بعدد قليل من الحواسيب، لا تسمح بتجربة حقيقية للإنتاج الجماعي.

الأجهزة قديمة وغير مناسبة لتشغيل برامج الإنتاج والمونتاج الرقمي أو أدوات تحليل البيانات.

البرامج غير مرخّصة، مما يضطر الطلاب لاستخدام نسخ غير قانونية أو البحث عن بدائل محدودة الإمكانيات.

الإنترنت ضعيف أو محدود السرعة، وهو أمر أساسي في بيئة تعتمد على النشر الفوري والتفاعل مع الجمهور.

غياب بيئات محاكاة رقمية، مثل منصات اختبار الحملات أو أدوات قياس أداء المحتوى، يجعل الطالب يفتقر إلى الخبرة العملية في اتخاذ القرارات الرقمية الفعلية.

حتى ما يُسمّى بـ«غرف الأخبار» – إن وُجدت – غالبًا ما تكون أقرب إلى قاعات محاضرات مزوّدة بكاميرا أو حاسوبين، لا بيئة إنتاج رقمية متكاملة يمكنها محاكاة واقع العمل الإعلامي. النتيجة أن الرقمنة تتحوّل إلى وعد بلا وسائل، وطموح بلا أدوات.

على النقيض، في الجامعات العالمية، مثل:

جامعة نورثويسترن الأمريكية: توجد غرف أخبار تعليمية مجهزة بالكامل، حيث يعمل الطلبة على إنتاج محتوى حي، ويجرون تحليلاً لبيانات المشاهدة والتفاعل، ويتلقون التقييم الفوري بناءً على الأداء الفعلي.

جامعة أمستردام الهولندية: مختبرات الإعلام الرقمي مزوّدة بأدوات تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، ومنصات محاكاة إدارة الحملات، مما يربط النظرية بالممارسة بشكل مباشر.

جامعة كولومبيا الأمريكية: توفر بيئة افتراضية للطلبة لإدارة حملات إعلامية حقيقية، بما في ذلك التفاعل مع جمهور افتراضي، وقياس تأثير الرسائل، واختبار استراتيجيات متنوعة، قبل نشر المحتوى على المنصات الحقيقية.

تجارب هذه الجامعات تثبت أن الإعلام الرقمي لا يُدرّس، بل يُمارس، وأن أي محاولة لتعليم الرقمنة بدون بيئة فعلية متكاملة هي مجرد شعار أكاديمي.

باختصار، دون مختبرات متطورة، أدوات عملية، بيئات محاكاة، وشبكة إنترنت مناسبة، سيبقى الإعلام الرقمي في الجامعات العربية قالبًا نظريًا بلا روح، واسمًا بلا محتوى. وهذا يفسر سبب الفجوة الكبيرة بين ما يدرّسه الأكاديميون وما يتطلبه سوق العمل الرقمي الحديث.

العقلية القديمة في ثوب جديد

أحد أكبر التحديات التي تواجه أقسام الإعلام الرقمي في الجامعات العربية، وخاصة العراقية، هو غياب الكوادر المتخصصة فعليًا. كثير من الأساتذة الذين يدرّسون الإعلام الرقمي لم يخوضوا تجربة إنتاج رقمي حقيقية، لا يمتلكون حضورًا فاعلًا على المنصات، ولم يعملوا في بيئة تعتمد على تحليل البيانات أو فهم الخوارزميات.

النتيجة: تعليم رقمي يُدار بعقلية الإعلام التقليدي، حيث يبقى التركيز على المحاضرة النظرية والمحتوى المطبوع، ويُنظر إلى التدريب العملي كإضافة ثانوية، لا كعنصر أساسي في العملية التعليمية. المناهج تُكتب بمنطق القاعة الدراسية القديمة، لا بمنطق المختبر أو الإنتاج الفعلي، وبالتالي يتحوّل «الإعلام الرقمي» إلى مجرد اسم عصري، دون تغيير حقيقي في طريقة التعلم أو التطبيق.

في المقابل، تعتمد الجامعات العالمية نموذج «الأستاذ-الممارس»، أي الأكاديمي الذي يجمع بين الخبرة العملية وسقف التعليم النظري. مثال على ذلك:

جامعة نورثويسترن الأمريكية: يُدرّس الإعلاميون الممارسون الذين لديهم خبرة في غرف الأخبار الرقمية الكبرى أو إنتاج المحتوى المتعدد الوسائط، ويُشرفون على مشاريع حقيقية للطلاب داخل المختبرات.

جامعة كولومبيا الأمريكية: يدمج الأساتذة بين العمل في الإعلام الرقمي الاحترافي والإشراف الأكاديمي، بحيث يكتسب الطلاب خبرة مباشرة في تحليل الجمهور، إدارة الحملات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

جامعة أمستردام الهولندية: توظف أساتذة لهم تجربة فعلية في وسائل الإعلام الرقمية، ويعملون على مشاريع تدمج البيانات + السرد + الأخلاقيات + السوق الرقمي، مما يمنح الطلاب رؤية شاملة وقابلة للتطبيق المهني.

تجارب هذه الجامعات تثبت أن غياب الخبرة العملية للكوادر التعليمية يؤدي إلى فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق، وأن أي قسم إعلام رقمي يعتمد على أساتذة لم يمارسوا الإعلام الرقمي في بيئة حقيقية يظل قسمًا شكليًا، لا يقدّم للطلاب مهارات قابلة للتطبيق في سوق العمل الحديث.

تخصص أم مهارة عابرة للتخصصات؟

في العصر الرقمي، لم يعد الإعلام حقلًا مغلقًا أو تخصصًا جامعيًا مستقلًا بمعزل عن بقية العلوم، بل أصبح مهارة مشتركة يحتاجها الجميع: السياسي لإيصال رسائله وتحليل الرأي العام، والقانوني لإدارة الأزمات الرقمية والتواصل مع الجمهور، والباحث لصياغة نتائج أبحاثه بطريقة سردية ومرئية، والاقتصادي لتفسير البيانات الرقمية وتحويلها إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق.

الجامعات العالمية لم تعد تتعامل مع الإعلام الرقمي كتخصص جامد، بل كأداة ومهارة متداخلة مع تخصصات أخرى:

في جامعة كولومبيا الأمريكية، يُدرّج الإعلام الرقمي في برامج السياسة والقانون والاقتصاد، بحيث يستخدم الطالب أدوات تحليل البيانات وتصميم المحتوى الرقمي ضمن مشروع بحثي متكامل.

جامعة أمستردام الهولندية تعتمد منهجًا متعدد التخصصات، حيث يشارك الطلاب في مشاريع مشتركة بين الإعلام، علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، ويكتسبون مهارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل.

جامعة نورثويسترن الأمريكية توظف مختبرات رقمية تتيح للطلاب إنتاج محتوى حي، نشره، وقياس أثره، متجاوزين الفصل التقليدي بين النظرية والتطبيق.

في المقابل، تصر كثير من الجامعات العربية، وبالأخص العراقية، على إبقاء الإعلام الرقمي كتخصص مستقل، رغم: ضعف المناهج التي تفتقر إلى بناء معرفي متكامل يواكب التحولات الرقمية الحديثة. غياب المختبرات والبنية التحتية التي تمكن الطلاب من ممارسة الإعلام الرقمي فعليًا. عدم تأهيل الكوادر التعليمية على أساس خبرة عملية في الإنتاج الرقمي والتحليل الرقمي.

الحل الحقيقي لا يكون بإضافة كلمة «رقمي» إلى المقررات القديمة، بل تحوّل جذري يشمل:

إعادة تعريف الإعلام الرقمي وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي وسوق العمل.

إعادة بناء المناهج لتشمل البيانات، الصحافة المتعددة الوسائط، الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الإعلام الرقمي.

تحويل الأقسام إلى مختبرات عملية وليس قاعات نظرية فقط.

ربط التعليم بسوق العمل ومشاريع حقيقية، وليس مجرد حفظ نظريات أو قراءة محاضرات.

تأهيل الكوادر، بحيث يكون الأساتذة ممارسين أكاديميين يجمعون بين النظرية والخبرة العملية، لا مجرد إعادة تدوير القدامى.

ختامًا، فإن ما عُرض في الجزأين المتعلقين بأقسام الإعلام التقليدية والإعلام الرقمي لا يمثّل سوى مدخلٍ أوليٍّ للتشخيص. وإذا ما دعت الحاجة، ورأى القرّاء وأصحاب القرار ضرورة المضي خطوة أبعد، فإن جزءًا ثالثًا قد يُخصَّص لعرض نماذج تطبيقية صريحة لمناهجنا المعتمدة، كما هي، دون تلطيف أو تجميل. وحينها فقط ستتكشّف الصورة كاملة، وسنرى بوضوح الفجوة بين ما يُدرَّس وما يُفترض أن يُدرَّس، وبين الخطاب المعلن والواقع الفعلي، وهي فجوة إن تُركت دون مواجهة صادقة، فلن تكون سوى فضيحة العصر في تعليم الإعلام، لا لأن النقد قاسٍ، بل لأن الصمت كان أطول وأشدّ قسوة

إسرائيل تسحب الجنسية من فلسطينيَين وتأمر بإبعادهما

إسرائيل تسحب الجنسية من فلسطينيَين وتأمر بإبعادهما

هل نحن مستعدون لحصار اقتصادي ؟

هل نحن مستعدون لحصار اقتصادي ؟

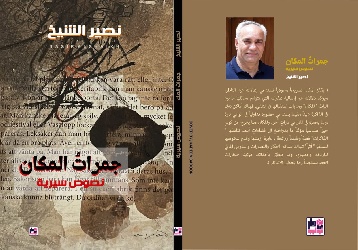

جمرات المكان.. إصدار جديد للشاعر والناقد نصير الشيخ

جمرات المكان.. إصدار جديد للشاعر والناقد نصير الشيخ

أيهما أجدر بالقلق..العراق أم إسرائيل ؟

أيهما أجدر بالقلق..العراق أم إسرائيل ؟

المركزي يعلن إستقرار صرف الدولار ومأمونية إحتياطي الذهب والعملة

المركزي يعلن إستقرار صرف الدولار ومأمونية إحتياطي الذهب والعملة

حزن يلف الأوساط الإعلامية والأمنية برحيل البيضاني

حزن يلف الأوساط الإعلامية والأمنية برحيل البيضاني

الأنواء: أجواء غائمة وأمطار شمالاً

الأنواء: أجواء غائمة وأمطار شمالاً

التعرفة الكمركية الجديدة

التعرفة الكمركية الجديدة