اقلیم كردستان بین مطرقة الخرائط وسندان التٲریخ

عطا شمیراني

إن النظر في تاريخ كردستان خلال القرن الأخير يكشف أن استقرارها لم يكن يوماً شأناً داخلياً صافياً، بل عقداً جيوسياسياً معقّداً تتحرك في ساحته خرائط الدول، وهواجس الأنظمة، وتنافس القوى المحلية. لذلك يصبح سؤال: «من المستفيد من خراب كردستان؟» في جوهره سؤالاً عن طبيعة السلطة في الشرق الأوسط، وعن صراع الإرادات في مساحة لا تُترك لشعوبها فرصة اختيار مصيرها بسهولة.

فمنذ انهيار الدولة العثمانية، وُضِعت الجغرافيا الكردية في موقع “الهامش الذي يخشاه المركز”. وكلما تقدّم الإقليم اقتصادياً أو سياسياً، تولّدت لدى بعض الأطراف المركزية في بغداد مخاوف من أن نجاحه يعني تراجع نفوذهم، وأن استقراره يولّد مطالب أعلى بالشراكة والحقوق والموارد. وبحكم بنية السلطة في المنطقة، التي تميل إلى احتكار القوة لا توزيعها، فإن بعض القوى المركزية تجد مصلحة مباشرة في إبقاء الإقليم في موقع “التابع القابل للضغط”، لا الشريك الندي القادر على التفاوض بثقة.

غير أن اللاعبين في هذا المشهد لا ينتمون إلى الداخل وحده. فالميليشيات المرتبطة بمشاريع دول الجوار تنظر إلى كردستان بوصفها بوابة خطرة على جمهورها، ونموذجاً مدنياً واقتصادياً يهدّد بنيتها الأيديولوجية المغلقة. ولهذا تتحول استهدافات الإقليم إلى رسائل سياسية عابرة للحدود، وإلى وسيلة لإظهار النفوذ في صراع إقليمي أكبر من حجم الجغرافيا. وفي منطق هذه الجماعات، لا يتحقق النفوذ إلا حين تهتز مؤسسات الدولة، وتتراجع سلطة القانون، ويُفتح الباب أمام فائض القوة غير الشرعية.

أما الداخل الكردي نفسه، ورغم عدم سعيه إلى الضرر، فإنه أحياناً يقدّم — بحسن نية أو بسوء تقدير — الثغرات التي تسمح للآخرين بالتغلغل. فعندما تتقدّم الانقسامات، وتتصاعد الحسابات الحزبية الضيقة، تتسع الفجوات التي تتسلل عبرها القوى الخارجية، ويتحول الاختلاف الطبيعي إلى عبء بنيوي يرهق الإقليم ويضعف موقفه أمام خصومه. وهكذا تصبح الخلافات الداخلية — ولو لم يقصد أصحابها ذلك — جزءاً من معركة ليست كردية الأصل ولا كردية الهدف.

وعلى المستوى الفلسفي، يمكن القول إن كردستان تدفع ثمن تمسكها بفكرة الاستقرار في منطقةٍ تقوم بنيتها السياسية على إعادة إنتاج اللاتوازن. ففي الشرق الأوسط، يصبح أي مشروع حديث، منفتح، قانوني، تهديداً لمشاريع قائمة على احتكار القوة وإدامة الفوضى. ولهذا يبدو أن الإقليم يعاني في آنٍ معاً من “لعنة الجغرافيا” و“جرأة الطموح”: فهو يقع في قلب تنافس دولي، وفي الوقت ذاته يحمل مشروعاً يطمح للانتقال من الهامش إلى الفاعلية.

ومن المنظور السياسي، فإن المستفيد الحقيقي من إضعاف أمن كردستان هو تحالف غير معلن من المصالح: مركز يخشى قوة الإقليم، وميليشيات تحتاج ساحة ضغط، ودول جوار تبحث عن أوراق تفاوض إضافية، وصوت داخلي لا يدرك أن إضعاف الإقليم يبدأ بإضعاف نفسه.

وإذا مددنا البصر إلى حركة التاريخ، يتضح أن استهداف كردستان ليس صراعاً على النفط أو الجغرافيا فحسب، بل صراع على النموذج. فهناك مشروع يريد دولة حديثة، اقتصادية، منفتحة على العالم؛ ومشروع آخر يريد منطقة تُعاد صياغتها دوماً تحت ضغط الفوضى كي لا تصعد قوة جديدة تكسر الموازين.

لذلك، كلما تقدّم الإقليم في البنية التحتية أو الطاقة أو العلاقات الدولية، تعاظمت محاولات إعادته إلى “الحجم المسموح”. وهذا ليس جديداً؛ فالتاريخ يخبرنا أن الأقليات الطامحة تصبح هدفاً حين تقترب من لعب دور إقليمي أكبر من حدودها. وكردستان — بمواردها واستقرارها النسبي وقدرتها على جذب الشركات العالمية — تحوّلت من “منطقة مهمّشة” إلى “عقدة استراتيجية”، وهذا وحده سبب كافٍ لتكاثر محاولات الإضعاف.

ومع ذلك، وبرغم تعدد الضربات، أثبت الإقليم قدرة استثنائية على النهوض، كأن هويته السياسية شُكّلت تاريخياً على مقاومة الانقطاع ورفض الزوال. وهذه القدرة على تحويل الضغط إلى صلابة هي العنصر الوحيد الذي لا يستطيع المستفيدون من الخراب السيطرة عليه.

لقد أثبت التاريخ أن الخرائط لا تصنع الأمم، وأن الجغرافيا مهما اشتدّت قسوتها لا تمنع الفكرة من أن تنضج. وكردستان — بما تحمله من إرادة متراكمة — ليست مجرد مساحة تتجاذبها القوى، بل مشروع لم يكتمل بعد، مشروع يختبر صبره في عالم يتبدل بسرعة ويدفع ثمن ثباته. وفي زمن تتآكل فيه الدول من الداخل قبل الخارج، تظل قوة الإقليم الحقيقية ليست في النفط ولا السياسة ولا التحالفات، بل في قدرته على أن يرى أبعد من اللحظة، وأن يحوّل صراعه مع الآخرين إلى صراع من أجل نفسه.

ولهذا، فإن من يريد خراب كردستان قد ينجح في إزعاج حاضرها، لكنه لا يستطيع أن يحدد مستقبلها… لأن المستقبل — كما يقول التاريخ — يذهب دائماً إلى أصحاب الرؤية لا أصحاب الضوضاء.

الأجواء تدخل تأثير الموجة الباردة وثلوج كثيفة تغطّي كردستان

الأجواء تدخل تأثير الموجة الباردة وثلوج كثيفة تغطّي كردستان

الخرائط الطوبوغرافية وأهميتها

الخرائط الطوبوغرافية وأهميتها

بين المطرقة والسندان

بين المطرقة والسندان

الشرق الأوسط الجديد: إعادة رسم الخرائط وبناء السلام وتوسيع اتفاقيات إبراهيم

الشرق الأوسط الجديد: إعادة رسم الخرائط وبناء السلام وتوسيع اتفاقيات إبراهيم

كردستان: تسجيل 73 حالة إنتحار بين الرجال

كردستان: تسجيل 73 حالة إنتحار بين الرجال

نجاح كردستان وفضيحة الفاشلين

نجاح كردستان وفضيحة الفاشلين

كردستان تدعم مشاريع القطاع الخاص لتعزيز التنمية

كردستان تدعم مشاريع القطاع الخاص لتعزيز التنمية

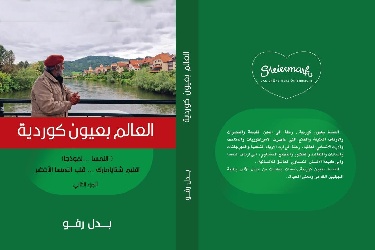

النمسا في كردستان.. شتايامارك قلب غراتس الاخضر

النمسا في كردستان.. شتايامارك قلب غراتس الاخضر